كما كان مُتوقعًا، وقُرب ذكرى الخفض المؤلم للجنيه، أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نفذت مصر خفضًا جديدًا له، هو الثاني في عام واحد، والثالث خلال ستة أعوام فقط، مما يُعرف إعلاميًّا بالتعويم، أي ترك الجنيه للسوق الحرة وآليات العرض والطلب؛ الأمر الذي تكذبه جرعات الخفض الكبيرة المتتالية، التي تؤكد واقع إدارة -ومحاولة كبح- سعر الصرف كحتمية لاقتصاد بظروف الاقتصاد المصري، يعاني من عجوزات تجارية ومواردية مُزمنة، تضطره تراكماتها لخفض قيمة العملة دوريًّا لإعادة ضبط سعر صرفها الاسمي مع سعر صرفها الحقيقي؛ لضمان استقرار المعاملات وحركة رؤوس الأموال، فضلًا عن كبح الميول لاكتناز العملات والمُضاربة عليها...إلخ.

والواقع أن ما نراه ليس جديدًا كاتجاه عام، بل هو أقرب لاتجاه تاريخي صريح منذ أكثر من خمسة عقود على الأقل، لكن اللافت للنظر به هو التسارع المتزايد مع الزمن، فبينما استغرق الأمر ثلاثة عقود تقريبًا من بداية الحرب العالمية الثانية حتى نكسة يونيو/حزيران 1967، ليتضاعف الدولار أمام الجنيه بالكاد مرةً واحدة، بانخفاض الأخير من 20 قرشًا للدولار إلى 38 قرشًا له، لم يتطلب الأمر لاحقًا سوى عقد واحد تقريبًا ليتضاعف مرةً أخرى بانخفاض الجنيه من 40 قرشًا للدولار إلى 83 قرشًا له خلال الفترة 1978-1990، ليبدأ الجنيه بعدها مسلسلًا من الانهيار، بالهبوط السريع إلى ثلاثة جنيهات للدولار خلال ثلاثة أعوام فقط بنهاية عام 1993، مع إنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقه الرئيس السابق، حسني مبارك، ليستمر بعدها على هذا المسار من التراوح ما بين فترات قصيرة من الاستقرار، وقفزات لأسفل مع أزمات العملة المتجددة، إلى آخر القصة المعروفة بثلاثة تعويمات، بالمصطلح الشائع، في ستة الأعوام الماضية.

هذا التسارع منذ السبعينات يشير لبروز عوامل أخرى فاقمت من الاتجاه الأصلي، فما جذور الاتجاه الأصلي؟ وما تلك العوامل التي تجعل ذلك الانخفاض المتكرر ضروريًّا أو اضطراريًّا بهذا الشكل؟ فالمؤكد أن الحكومات المصرية المتتابعة لا تعادي الشعب ولا تحب استجلاب غضبه عليها بهذه الإجراءات، والمؤكد كذلك أيضًا أنه ليس نتاج كوارث طبيعية خارجة عن مسؤوليتها، هذا ما يجيبنا عنه واقع الاقتصاد المصري، ونموذج عمله الموروث منذ ظهر ذلك الاتجاه، فضلًا عن المُشترك بين أكبر جرعتي انخفاض للجنيه طوال نصف القرن الماضي.

التخلف النوعي لاقتصاد لا تنموي

دون خوض في تفاصيل تاريخية، اتخذ الاقتصاد المصري مسارًا "لا تنمويًا" منذ السبعينات، تراجعت معه عملية التصنيع لصالح انتفاح خدمي غير مُنتج؛ ليتكون نموذج اقتصادي شبه صناعي غير مُستدام بذاته عمومًا، وبالنسبة لبلد بحجم وسكان مصر خصوصًا، يعاني تقلبًا مستمرًّا في معدلات النمو الكلي، بسبب الانكشاف الكبير على الموارد والممارسات الريعية التي اكتسبت مكانة مؤثرة في الاقتصاد، لكن ضمن اتجاه عام للهبوط عبر خمسة عقود مع التراجع في تلك الموارد على مستوى المنطقة ككل، فيما يسيطر عليه تكوين قطاعي يعبِّر عن المسار القياسي المعروف للمرض الهولندي الناتج عن ذلك الميل الريعي؛ حيث تراجعت القطاعات السلعية الإتجارية، أي الصناعة التحويلية والزراعة القادرة على التصدير للخارج، مقابل نمو القطاعات غير الإتجارية محلية الطابع كالتشييد والتجارة والخدمات، فأظهرت الصناعة التحويلية تقلبًا كبيرًا، لكن ضمن ركود عام ظلت مستقرة معه عند متوسط عام 17% تقريبًا من الناتج الإجمالي الذي كانت عليه مع بداية فترة الانفتاح، كذا تراجعت الزراعة دونما تحسن كبير في الإنتاجية، بل مع وضع أقرب للركود وفجوة غذائية متزايدة؛ ما يظهر في استمرارها بتشغيل ما لا يقل عن خُمس القوة العاملة.

وقد انعكست هذه الاتجاهات في التراجع النوعي للاقتصاد، أي تخلفه ببساطة، كما يظهر بمؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي يقدر درجة تطور الاقتصاد من خلال مدى تنوعه السلعي والقطاعي، بالموقع المتأخر لمصر في المرتبة 69 من إجمالي 133 دولة غطاها المؤشر عالميًّا عام 2020، مُتحسنة من المرتبة 75 عام 1995، ومن ذروة تدهورها التنويعي عند المرتبة 81 عام 2005، والتي تنتمي كلها للنصف الأدنى من المؤشر، أي دون المتوسط الاقتصادي العالمي بالعموم.

التخلف التجاري للاقتصاد غير التنموي

بينما تقع مصر في الموقع 57 على مستوى العالم من جهة التصدير، فإنها تحتل الموقع 41 من جهة الاستيراد؛ لتكون في المُحصلة في الموقع 123 من 127 من جهة التوازن التجاري؛ ما يعكس الفجوة السلبية المُزمنة بين الصادرات والواردات السلعية، التي بلغت معها الواردات ثلاثة أمثال الصادرات أحيانًا، بل وبعد أربعين عامًا من تطبيق سياسات الانفتاح، لم تغط الصادرات سوى ثُلث الواردات تقريبًا. ونوعيًّا، مثَّلت الصادرات النفطية حوالي 40% من إجمالي الصادرات السلعية كمتوسط عام تقريبي طوال نصف القرن الماضي، بل ووصلت إلى حوالي 75% منها أوائل الثمانينات، فيما بالكاد تجاوزت السلع عالية التقنية 340 مليون دولار عام 2020، ما يعادل فقط 3% تقريبًا من صادرات السلع المصنوعة، الهزيلة أصلًا.

أما عن شروط التبادل التجاري، فقد تدهورت بدورها كنتيجة منطقية لهذا الانخفاض النوعي في الصادرات، فبأخذ سنة 2000 سنةَ أساس بقيمة افتراضية 100، تراجع مؤشر صافي شروط التبادل التجاري لمصر من 220، سنة 1981، إلى 94.8، عام 1989، عندما كانت مصر على حافة الإفلاس، ليستعيد بعضًا من خسارته، ويستقر عند متوسط 150، منذ سنة 2008 حتى اليوم، أي إن الموقع التجاري لمصر في الاقتصاد العالمي اليوم أسوأ منه أوائل الثمانينات.

وبالمُجمل، اعتمد ميزان المدفوعات قاعدة عامة على معالجة عجز الميزان التجاري بفائض ميزان الخدمات، وذلك من خلال موارد ذات أصول وطباع ريعية بالأساس، ما عُرف بالأربعة الكبار تحديدًا، وهى تحويلات العاملين بالخارج وعوائد صادرات النفط ورسوم قناة السويس وعوائد السياحة، بعضها عَرضي تاريخيًّا وبعضها الآخر مستقر نسبيًّا، لكن يجمعها كلها أنها عوائد متقلبة غير مُستقرة، شديدة التأثر بالظروف السياسية والدولية الخارجة عن سيطرة البلد؛ ما كانت نتيجته بمجموعه ميزان مدفوعات هش، يمول حاجات أساسية ضرورية لاستقرار الاقتصاد وإشباع الحاجات الاجتماعية الأساسية، بموارد ريعية محدودة غير مستقرة؛ ما جعله مكشوفًا على التقلبات الإقليمية والجيوسياسية وعلى حافة العجز طوال الوقت؛ بشكل تكرر معه التأزم المالي ولجوء البلد لطلب المعونات الخارجية، فضلًا عن القروض المتزايدة بمخاطرها المعروفة.

الركود الاستثماري للاقتصاد غير التنموي

تراجع الاستثمار الإجمالي لمصر منذ تراجع دور الدولة في الاستثمار الإنتاجي؛ نتيجة انخفاض الاستثمار العام دونما تعويض موازٍ من الاستثمار الخاص، الذي مال أغلبه؛ لذات الطباع غير التنموية المذكورة آنفًا، لقطاعات الصناعة الاستهلاكية الخفيفة والقطاعات الخدمية والأنشطة الاكتنازية الريعية بالعموم، بل وأسهم الاستثمار العام نفسه في تشجيع ذلك التوجه، وجذب مزيدًا من الاستثمار الخاص خلفه في ذلك الطريق، بتجاهله القطاعات الإنتاجية السلعية، ومشاركته المُكثفة بتلك القطاعات غير الإتجارية، بما وصل حد تسببه في النمو الانفجاري لقطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية الذي بلغ 225% و952% على التوالي خلال الفترة 2010-2017.

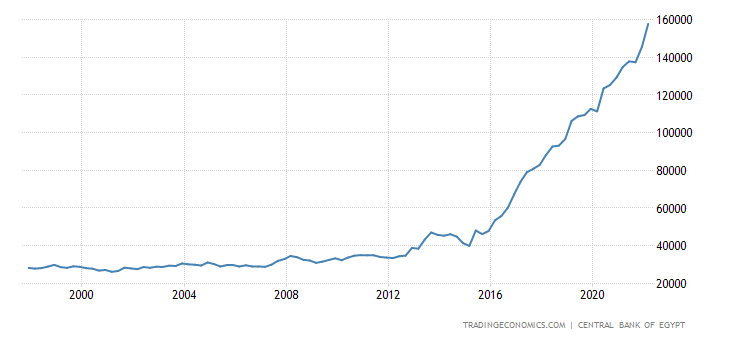

والمُفارقة هي عدم انفصال هذا التوجه لسوء تخصيص الاستثمارات العامة والتحيز العقاري والخدمي كمظهر له، بعد خفضها الكمي ابتداءً، عن جوهر إستراتيجية التنمية التي تروجها المنظمات الدولية، صندوق النقد والبنك الدولي، المُتمحورة أساسًا حول الانسحاب من أي نشاط إنتاجي حقيقي مهما كانت ضرورته، وتركيز الاستثمار العام في البنية التحتية -التي يتمركز ضمنها القطاع العقاري بالطبع- لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي؛ لتضع الحكومة المصرية عشرات المليارات من الدولارات في طُرق وجسور ومدن جديدة؛ كانت محصلتها نموًّا رقميًّا وهميًّا في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل أكثر من 121 مليار دولار ديونًا خارجية جديدة، تحملتها مصر في عشرة الأعوام الأخيرة، لترتفع ديونها الخارجية بأكثر من 350%، من 34.4 مليار دولار عام 2012، إلى 155.7 مليار دولار عام 2022 الجاري، ويوضح الشكل (1) بتاليه ذلك التصاعد السريع للديون الخارجية في العقد الأخير بالمقارنة بسابقه وبكامل الفترة منذ نهاية التسعينات.

شكل (1): تطور الدين الخارجي لمصر خلال الفترة 2000-2022

المديونية المُزمنة للاقتصاد غير التنموي

وهكذا، تضافر معًا كل من عجزي ميزان التجارة والموارد الاستثمارية؛ ليدفعا لاقتراض مُتصاعد، نلحظ تكراره في آخر نصف قرن في عقد الثمانينات بالخصوص، وفي العقد الأخير اللاحق على ثورة يناير/كانون الثاني؛ حيث نسخت الإدارة المصرية الحالية السياسة الاقتصادية للعقد الأول من إدارة مبارك، مُنطلقين معًا من ذات مشكاة الإستراتيجية التنموية التي تروجها المنظمات الدولية المذكورة، والمُتمحورة حول تطوير البنية التحتية بالاقتراض، والتي هي تقريبًا كل عمل البنك الدولي، الذي يمهد بهذه الإستراتيجية متكررة الفشل لحضور شقيقه، صندوق النقد، صاحب المشروطية الشهيرة، عندما تصل الضحايا التي دخلت الفخ إلى حافة الإفلاس أو تكاد، كما حدث مع مصر أواخر الثمانينات، وكما يحدث اليوم بتكرار غريب للأخطاء.

فمثلما تضاعفت الديون الخارجية لمصر طوال العقد الماضي عدة مرات، تصاعدت ديون مصر الخارجية خلال أواخر السبعينات وطوال الثمانينات، فقفزت من 24% من إجمالي الدخل القومي عام 1974، إلى 107% منه عام 1981، لتتباطأ قليلًا ثم تقفز إلى ذروتها التاريخية عند حوالي 133% من الدخل القومي عام 1988.

وقبل جدولة الديون باتفاقات نادي باريس أوائل التسعينات، كانت نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى إجمالي الاحتياطيات قد بلغت نسبًا كارثية بلغت 400% و316% عامي 1986 و1989، ولتستقر طوال العقدين اللاحقين عند نسب جيدة جدًّا بلغ أقصاها 30% عام 2000، وأدناها 6.6% عام 2006، لتعاود إظهار ميول للتصاعد طوال العقد الأخير، حتى بلغت 50% عام 2016 قبل خفض الجنيه أواخر العام، وبعد هبوط نسبي لعامين لا غير، عاودت الصعود لتبلغ 30% عام 2020 حسب آخر بيانات رسمية مُتاحة، لكنها تكفي في ضوء معرفتنا بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، فضلًا عن سياق فترة كورونا وما تلاها، لمعرفة الاتجاه العام، الذي يدعمه التكتم الغريب على الإحصاءات الرسمية مؤخرًا.

والواقع أن حالة المديونية العامة هذه إنما تتجذر في الطابع غير التنموي المسيطر على الاقتصاد، الذي يجعله مدينًا بطبيعته، لكن تأتي الإستراتيجية التنموية المذكورة، غير التنموية في حقيقتها، والمُعززة بالميول التجميلية للإدارات المصرية هاوية المشروعات القومية الاستعراضية، لتضاعف أبعاد تلك الحالة وتعجِّل بانفجاراتها؛ لتضع الاقتصاد المصري كل حين على حافة الإفلاس؛ ليضطر لتفاوض جديد مع رعاة تلك الإستراتيجية، يرهن بها سياساته المحلية، ويبيع أصوله التاريخية، وبالطبع، يخفض عملته الوطنية.

عن الجنيه: موقف وتوقعات

وهكذا، نجد أن الوضعية التجارية للاقتصاد المصري حاليًّا، تجعله اقتصادًا بمعدل تبادل دولي متدهور، وحتى ما يبدو عليه من استقرار منذ أوائل الألفية، هو نتاج لـ، وتعبير عن، حالة ركوده العامة وانخفاضه النوعي كصادرات وواردات بالعموم، أما وارداته فجزء مُعتبر منها ضروري لمجرد عمله في مستواه الحالي، بدون أي تجديد أو نمو مُوسع؛ ما يعني عدم مرونتها؛ ومن ثم استمرار العجز التجاري في الأجل المنظور، وبالمثل تتسم الوضعية المالية -بمعنى الفائض الاقتصادي- بإنتاجها معدلات ادخار واستثمار متدهورة كميًّا، وسيئة التخصيص نوعيًّا؛ وبالتالي معاناتها فجوة موارد استثمارية متزايدة؛ تؤدي إما لديون جديدة أو مزيد من الركود، خصوصًا إن لم تجذب البلد استثمارات أجنبية جديدة، لتوظيفات إنتاجية حقيقية متوسطة الأجل على الأقل.

أما على المستوى المباشر للأزمة الحالية، فاستقرار الجنيه بشكل عام مشروط باستقرار المديونية عند حدود أكثر أمنًا؛ ما يعني مبدئيًّا ضرورة انخفاض قصير الأجل منها خصوصًا من مستواه الحالي، والذي ربما لا يكون مرتفعًا بالنسبة للناتج الإجمالي، لكنه يظل كذلك بالنسبة للاحتياطيات المُتاحة، وفي ضوء مصادر النقد الأجنبي المحدودة والمتقلبة، والتي يرجح السياق العام والاتجاهات الغالبة لها عالميًّا وإقليميًّا، تدهورها أو ركودها في أحسن الأحوال.

يعني كل ذلك، كخلاصة عامة، أنه من الوجهة الإستراتيجية، يحتاج الاقتصاد المصري بنموذج عمله الحالي، موارد متزايدة لمجرد البقاء في مكانه، أي لمجرد عدم التدهور، ومن الوجهة التكتيكية، لن يستقر الجنيه في الأجل القصير إلا برجوع نسبة المديونية قصيرة الأجل لحدودها الآمنة، التي يستطيع عندها الاقتصاد الرجوع لحالة عمله الطبيعية دون ضغوط كبيرة على الاحتياطيات المحدودة، ودون أن يكون ذلك بكبح مُفرط أو استثنائي للاستيراد الضروري بشكل يعوقه عن الإنتاج بمستواه المعتاد، كما هي الحال منذ عدة شهور.

وبغض النظر عن أن مسألة تقييم العملة لا تخلو من حسابات السياسة واتفاقات الكبار؛ كأحد الأثمان الكيفية للمديونية الخارجية وضعف الاستقلال الوطني، لا يمكننا الوثوق في التوقعات المطروحة بشأن مستوى استقرار الجنيه عند أرقام مُحددة مقابل الدولار، خصوصًا مع الحالة غير الطبيعية للاقتصاد حاليًّا، من جهة تقييد الاستيراد وغيره، فضلًا عن غياب الشفافية عن كثير من المعلومات بشأن المستويات النهائية للديون الكلية وقصيرة الأجل حاليًّا. لكن بشكل عام، وفي ضوء المُعطيات المُعلنة، لا يرجح الابتعاد كثيرًا عن المستوى الحالي، بعد خسارة الجنيه أكثر من نصف قيمته في سبعة شهور لا غير.

وبِطَرْق النظر بعيدًا لأفق زمني أوسع، فالسيناريو المرجعي، أي بفرض استمرار النموذج القائم اقتصاديًّا وسياسيًّا، يؤدي حتمًا لاستمرار وتكرار جرعات خفض العملة كل بضعة أعوام في أحسن الأحوال، وإن كان الأرجح، بافتراض حدٍّ أدنى من الرشادة، هو الاتجاه لقدر من المراجعة الجزئية للسياسات الحالية، خصوصًا سياسة الإفراط في الاستدانة الخارجية؛ نظرًا لما بدأ النموذج يُظهره من ميول لتسارع تكرار الأزمات بشكل بات يهدد كامل استقراره.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لخفض العملة

يمكن إيجاز أبرز تلك الآثار في ضوء الهيكل الاقتصادي المصري، وعلى أساس الخبرات التاريخية السابقة لمصر، في عدة آثار أساسية من الأجل القصير إلى الأجل الطويل، فيما يلي:

أولًا: انكشاف نمو المديونية الوهمي عبر عدة أعوام سابقة، بالانكماش الفوري في الناتج المحلي الإجمالي بقدر الانخفاض في العملة على الأقل، وبغض النظر عن الآثار الكمية والكيفية الأخرى على النمو، ما يعني هبوطه مبدئيًا من مستوى 410 مليارات دولار الحالي (7.9 تريليونات جنيه بسعر دولار 19.25 جنيهًا، أول سبتمبر/أيلول الماضي)، إلى 326 مليار دولار في غمضة عين (بسعر دولار 24.20 جنيهًا، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، مُكررًا ذات النمط عندما انخفض من 332 مليار إلى 236 مليار بعد التعويم الأول عام 2016.

ثانيًا: موجة تضخم كبيرة، يرجُح مع المعطيات العالمية الحالية أن تتجاوز تلك التي تلت تعويم 2016، والتي تجاوزت 30%، عام 2017 (وفقًا للأرقام الرسمية المتحفظة)، ورغم أن أسعار السلع قد ترجمت سعر الدولار الحالي فعليًّا منذ فترة، وقبل إجراء الخفض الرسمي نفسه، إلا أن التركيب الاحتكاري للسوق المصري، مع كثرة حلقات التداول والسمسرة، فضلًا عن التعديلات الضرورية في الأسعار والأجور لمجرد المواكبة المشروعة والعادلة للقيم الجديدة، لدى القطاعات المتأخرة في تعديل قيمها الاقتصادية والسوقية، سيدفع بمجموعه لاستمرار الموجة التضخمية، حتى بفرض نجاح الحكومة في استعادة الثقة بالجنيه وضمان استقرار سعر الصرف ضد المزيد من الانخفاض في الأجل القصير على الأقل.

ثالثًا: تعمق حالة الركود، أي الركود التضخمي بالعموم، مع ارتفاع التكاليف والرفع الاضطراري لأسعار الفائدة واضطراب هياكل الأسعار؛ وبالجملة تفاقم حالة عدم التأكد وضعف وضوح الرؤية لعدة شهور على الأقل؛ بشكل يخفض الاستثمار الجديد، والحقيقي بالأخص، ويزيد الطاقات العاطلة، كما يعزز الميل للاكتناز والمضاربة، فضلًا عما يرتبه كل ذلك من آثار سلبية على جبهات الموازنة العامة وأسعار السلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية المُستوردة؛ مما يضعف بمجموعه الأداء الاقتصادي والمؤشرات المالية.

رابعًا: انكماش الطلب الاستهلاكي، أكبر روافد النمو الاقتصادي في مصر؛ بما يعنيه من تفاقم حالة الركود وانخفاض التشغيل وتباطؤ كثير من القطاعات والأنشطة الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة؛ ليضعف معه الطلب الاستثماري -المأزوم أصلًا- بالتبعية.

خامسًا: تحسن نسبي مشروط في الميزان التجاري، لكن بنسبة محدودة ومؤقتة عمومًا، كما أثبتت الخبرة التاريخية للتعويمات السابقة، ولأسباب جوهرية نوضحها لاحقًا.

سادسًا: صعود مُحتمل في مؤشرات البورصة؛ لتعويض القيم السوقية للأسهم، يكون مبدئيًّا مجرد صعود اسمي تعويضي لانخفاض سعر الصرف، ويمكن أن يتطور لصعود حقيقي بجذبه سيولة عربية وأجنبية جديدة مع جاذبية سعر الصرف الجديد، وإن كان لا يوجد ما يضمن تكرار سيناريو الصعود الكبير لعام 2016، مع اختلاف الظرف الدولي اقتصاديًّا وسياسيًّا، والاتجاه الهبوطي العام للأسواق المالية العالمية، المُعزز بالسياسة النقدية الأميركية الحالية.

سابعًا: انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع نسب الفقر وتفاقم سوء توزيع الدخل لصالح الفئات المالكة للأصول على حساب الفئات العاملة، وعلى سبيل القياس، أدت موجة تعويم 2016 إلى تقدم مصر على مؤشر البؤس العالمي من المركز الثامن عشر عالميًّا عام 2015 إلى المركز الخامس عالميًّا عام 2016، مع تحول المصدر الرئيسي للبؤس عبر العامين المذكورين من البطالة إلى أسعار المستهلك، وهو ما يدفعنا لمزيد من التشاؤم مع الموجة الحالية، مع التوقعات بتزامن تفاقم البطالة مع ارتفاع التضخم، ضمن حالة الركود التضخمي المُشار إليها بعاليه، وفي سياق اقتصاد عالمي أكثر تأزمًا بالعموم.

ثامنًا: عدم استقرار سعر صرف العملة؛ بما يشوه كافة الأسعار ويضعف حوافز الادخار الإيجابي والاستثمار الإنتاجي عمومًا، ويعمق الميل إلى القطاعات الريعية والخدمية والاستهلاكية الخفيفة سريعة العوائد؛ ما يعمق طابع الميل الريعي غير الإنتاجي المصدر الأعمق للأزمة أساسًا، كما يزيد من ضعف الثقة بالعملة عمومًا؛ بما قد يدفع لمزيد من الاكتناز والدولرة؛ فتفقد الدولة سيادتها النقدية وفاعلية سياساتها ذات الصلة، لتتفاقم عملية فقدان العملة الوطنية لوظائفها بالتدريج، بدءًا من وظيفة مخزن القيمة، ثم وظيفة وحدة الحساب والتبادل الآجل، وصولًا لانتهائها تقريبًا بفقدانها وظيفة وسيط التبادل نفسها.

تاسعًا: يؤدي فقدان السيادة النقدية لاكتمال حلقات التبعية، فيتعمق العجز الوطني عن السيطرة على الموارد والأصول وحركة رؤوس الأموال، فضلًا عن إعادة تجديد الإنتاج الاجتماعي الذاتي المستقل؛ ما يعزز جوهر الأزمة الاقتصادية بإدامة حالة التبعية والتخلف.

تعليق ختامي: وماذا عن منافع خفض العملة؟

على مستوى النظرية، يبرز زعم تقليدي بمزايا اقتصادية عاجلة لخفض العملة، أبرزها أنه -أولًا- يخفض العجز في ميزان المدفوعات، بخفضه الأسعار النسبية للصادرات؛ بما يزيدها كمًّا وعوائد إجمالية، مقابل رفعه الأسعار النسبية للواردات؛ ليحدث بها العكس، فيتقلص العجز التجاري النهائي بالتبعية، وأنه -ثانيًا- يصلح تشوهات الأسعار بما يحسن تخصيص الموارد الاقتصادية؛ فيرفع الكفاءة التخصيصية والنمو الاقتصادي بالتبعية.

ومشكلة هذا التصور، ككل تصورات الأيديولوجية الاقتصادية النيوليبرالية، هى قفزه على واقع وطابع التخلف الصناعي الذي ناقشناه في بداية الورقة كمُحدد حاسم لطابع ومنطق عمل الاقتصاد المصري؛ ومن ثم قياسه على الاقتصادات الصناعية المتقدمة المختلفة جذريًّا؛ ما تكون نتيجته وهمية تلك التوقعات، أو محدودية مردوديتها الواقعية في أحسن الأحوال؛ فأولً:، لا تكفي تغيرات الأسعار النسبية لصادرات وواردات اقتصاد شبه صناعي كاقتصاد مصر، لتغيرها كميًّا بالدرجة الضرورية لإحداث تغير معتبر ونوعي في موقفه التجاري؛ لأن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية تؤثر فيها، أبرزها مدى قدرة الجهاز الإنتاجي على زيادة عرض الصادرات بفرض زيادة الطلب عليها، ومدى مرونة وإمكانية تقليص أو استبدال الواردات؛ سواءً لضعف ضرورتها أو بالقدرة على إحلال بديل محلي محلها.

ثانيًا: لن ينجح التعويم في إحداث آثاره إلا بكبح الاستهلاك الخاص بآثاره السلبية على النمو الاقتصادي، وبالتحديد للطبقات الوسطى والفقيرة الأكثر تأثرًا بالتضخم، فهو سياسة إفقار بذاته، ولا ينجح إلا بمزيد من الإفقار؛ لأنه في حقيقته من نوع من سداد الديون التاريخية عبر الزمن، لكن بتوزيع غير عادل لأعبائها.

جُملة القول: إنه بغضِّ النظر عن عدم ملائمة سياسة التعويم الكلي بالعموم لاقتصاد بظروف الاقتصاد المصري، فإنه لا يمكن أساسًا لخفض العملة -كما يجب أن نسميه- أن يكون بحد ذاته مقدمة حقيقية للإصلاح، خصوصًا مع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الضخمة له، والفارق السلبي الهائل ما بين المكاسب المحدودة المحتملة والخسائر الضخمة شبه المؤكدة.

والأهم والأعم من ذلك، هو إدراك ما يحمله هذا التكرار المتسارع لخفض العملة ثلاث مرات في ستة أعوام فقط، من مؤشرات شديدة الخطورة عن مدى الخلل في مُجمل النظام الاقتصادي المصري وعدم كفاءة عموم منظومة سياساته، كذا عن الاتجاهات المثيرة للقلق لمستقبل الاقتصاد حال استمرارهما؛ ما يحتم إجراء مراجعة شاملة تنطلق من الوعي بحاجة الاقتصاد لطريق مختلف جذريًّا.