تمهيد

عرفت العلاقات الفرنسية-المصرية تحولا مفصليا منذ 2013 إلى 2022، وقد اتضحت الملامح الأساسية لهذا التغيير من خلال ما عرفته العلاقات من تطور وتقارب لافت على العديد من الأصعدة تكللت بتبادل الزيارات على مستوى الرؤساء بين فرنسا ومصر، وكذلك تغيير الموقف الفرنسي ومعه وبشكل نسبي الموقف الأوروبي من نظام السيسي، رغم وجود العديد من التحفظات الأوروبية والفرنسية بالأخص على طبيعة تدبير النخبة السياسية الجديدة للتناقضات الداخلية والتراجع الملحوظ لمصر على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة وعلى مبدأ التداول السلمي على السلطة، بعد أن لم تستمر تجربة الإسلاميين لأكثر من سنة ولم تحظ بالدعم الكامل من قبل الدول الغربية لتنتهي التجربة سريعا وتفسح المجال لعودة الأنظمة السلطوية (Authoritarian Regimes) للمنطقة بعد تجربة الانتقال الديمقراطي في كل من مصر وتونس.

تتناول هذه الدراسة البحثية بالتمحيص والتحليل تغيير بوصلة السياسة الفرنسية إزاء منطقة الشرق الأوسط ومصر بالخصوص بعد أحداث الربيع العربي، حيث أعربت فرنسا حينها أنها تدعم المسار الديمقراطي السلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتراجع فيما بعد عن هذا النهج المؤقت. كما تحاول الورقة توضيح المعالم الجديدة لمدركات السياسة الخارجية الفرنسية إزاء مصر مع الوقوف على أهم مظاهر التغيير ودوافع العودة إلى قبول أنماط الحكم الأوتوقراطي والعسكري بعد تجربة الإخوان المسلمين في مصر، ومعرفة ما تجنيه فرنسا من الشراكة مع القاهرة في ظل تراجع الدعم الأمريكي لهذا البلد، وماذا تستفيد مصر أيضا من بوابة هذه الشراكة؟ وماهي تجليات التقارب الفرنسي والمصري على مستوى القضايا الدولية والإقليمية والسياسات الخارجية وأيضا على مستوى الشراكة العسكرية والأمنية والجيوسياسية؟

كما تقارب الورقة مقومات وأسس السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط ومصر على وجه الخصوص مع رصد كل المتغيرات والتحولات التي تجعل من السياسة الخارجية الفرنسية إزاء مصر سياسة متكيفة ومتحورة ومتناغمة مع طبيعة النظام السياسي المصري وما يحصل من تحولات في البيئة الإقليمية والدولية بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي تدور رحاها في أوروبا.

أولاً: السياسة الخارجية الفرنسية غير ثابتة إزاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) مكانة خاصة ليس فقط في السياسة الخارجية الفرنسية، ولكن أيضاً لدى مجتمعها وسياستها وتاريخها وثقافتها. لقد كان هذا الاهتمام والتوجه واضحا خلال الحملة الرئاسية الفرنسية لعام 2017، عندما احتد الجدل حول المتغيرات التي تعرفها المنطقة التي باتت تشهد استقطابات حادة. منذ فوزه بالرئاسة، أكد إيمانويل ماكرون على هذا البعد الواقعي، مع إعطاء دور مركزي للشرق الأوسط في كل خطابات السياسة الخارجية التي ألقاها في ومبادراته التي اعتمدها.

تم التأكيد على الطبيعة المستمرة والمتشابكة للعلاقة من خلال التدخل الفرنسي وزيارة ماكرون للمملكة العربية السعودية لإيجاد حل للأزمة التي أثارتها مثلا استقالة رئيس الوزراء اللبناني الحريري في الرياض. تحاول فرنسا تجديد ديناميتها الدبلوماسية بشكل مستمر في المنطقة من خلال تدعيم قوة العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة وتأكيد الوجود العسكري الكبير في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

كانت علاقة فرنسا مع القوى الكبرى في المنطقة جد وثيقة، ولم يكن من المستغرب أن تواجه فرنسا تحديات التغيير في الشرق الأوسط، لكن بعد ذلك تصاعدت طموحات فرنسا منذ الانتفاضات العربية. ذلك أن الدولة العميقة الفرنسية أصبحت متوجسة من عدم الاستقرار في المنطقة، وعملت سلطات الإليزيه منذ عام 2011 على تعديل سياستها واتباع واقعيتها التقليدية كنهج للتعاطي مع قضايا المنطقة وتعقيداتها.

على الرغم من التحول الأولي خلال المرحلة الأخيرة من عهد نيكولا ساركوزي والجزء الأول من ولاية فرانسوا هولاند، سعت فرنسا لدعم حكومات الشرق الأوسط باستخدام مقاربة ـ “إعادة الثقة ” Reassurance Approach “: وهذه السياسة تعني دعم شركائها وتقديم ردود فعل مطمئنة على ما اعتبرته باريس القلق الدائم في مواجهة التحديات الإرهابية وإشكالية عدم الاستقرار، والتغيرات في ميزان القوى الإقليمي في المنطقة، وتصاعد منسوب عدم اليقين الأمني وضرورة التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي، وخاصة على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا والتي أكدت أن التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنصرا محوريا في تعزيز الشراكة وفي مواجهة المخاطر القادمة من منطقة جنوب المتوسط والقارة الأفريقية.

لكن هذه الدينامية الفرنسية، فشلت في إعطاء نفوذ كبير لفرنسا في المنطقة مع غياب تصور فرنسي واضح حول نوع الاستقرار الذي تطمح إليه وشكل الأنظمة السياسية التي تفضل التعامل معها. بالمقابل يصعب التنبؤ بالتطورات الداخلية التي قد تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع عودة روسيا كلاعب دولي صانع لسياسات القوى الكبرى وتراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، وازداد هذا الأمر تعقيدا في عهد الرئيس الأمريكي ترامب الذي تميزت قراراته بعدم الثبات والاستدامة والحسم إزاء قضايا الشرق الأوسط وبالأخص في الملف السوري والملف النووي الإيراني، مما يجعل التحدي الفرنسي لتحقيق المصالح الفرنسية صعب المنال في غياب مدركات فرنسية جديد ة ترتكن إليها توجهات السياسة الفرنسية الحالية.

في الحقيقة فرنسا لا تنتهج سياسة متجانسة مع كل الدول العربية إلى جانب أيضاً إيران أو إسرائيل أو الأكراد كمحاورين رئيسيين في المنطقة. وقد عرفت هذه السياسة تحولات واضحة، حيث تضمنت توجهاً تجارياً منذ السبعينيات، حتى قبل الصدمة البترولية عام 1973، وصيغ أخرى للتعاون المتعدد الأطراف خلال العقد الأخير.

ومع ذلك، فإن الأنماط المتكررة للسلوك الخارجي الفرنسي تعكس نهج فرنسا الواقعي تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة من حيث الأساليب: من خلال إيلاء أهمية خاصة ـ للعلاقات الشخصية على مستوى رؤساء الدول؛ المقاربة الأبوية paternalistic approach في التعاطي مع القوى الإقليمية، مع اعتزاز صريح بفتح “الحوار مع جميع أطراف النظام الإقليمي؛ بتأكيد القبول والرضا عن العمل مع الأنظمة الاستبدادية؛ واستمرار العلاقة ملتبسة مع الدور السياسي للهويات الدينية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يفسر تاريخ فرنسا العلماني صعوبة فهم تيارات الإسلام السياسي على وجه الخصوص، حيث تتعايش فرنسا بصعوبة شديدة مع الاختلاف الديني مع استمرار الدفاع عن الأقليات المسيحية.

واجهت هذه الاستراتيجية الواقعية تحدياً كبيراً خلال مرحلة الربيع العربي وبداية الانتفاضات الاجتماعية والسياسية، ثم بعد ذلك مع تغير البيئة الإقليمية غير المستقرة والتي أعقبتها خطوة متأخرة لدعم الثورة والحكومات والحركات السياسية، تلك السياسة التي استمرت لفترة قصيرة جدا، وفي النهاية هيمن نهج إعادة تأمين المصالح من خلال الثقة مجددا في النخب السلطوية. هذا النهج هو أحدث ملمح من ملامح التمركز الواقعي طويل المدى لفرنسا في المنطقة.

دون شك أن تغيير السياسة الفرنسية لا يتعلق فقط باختفاء الشرق الأوسط القديم كما عرفته فرنسا، ذلك أن التغييرات التي أحدثتها الانتفاضات العربية، أظهرت بالملموس أن البيئة الإقليمية المهددة تتطلب تعديلات جذرية. فمثلا على الرغم من أن فرنسا كانت متورطة ومتواطئة في البداية مع نظام بنعلي في تونس، إلا أنها احتشدت في الخلف مدعمة للتحول والثورة بعد سقوط زين العابدين بن علي، كما كان ساركوزي يتقارب بشكل كبير مع معمر القذافي وبشار الأسد، ولكن بعد ذلك انتقلت السياسة الفرنسية للمساعدة في الإطاحة بالأنظمة السابقة ودعمت بشكل فعال عملية الانتقال السياسي التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء حكم الأنظمة السياسية المتهالكة والتي انتهت صلاحيتها حسب المنطق البراغماتي الغربي.

بدت هذه التغييرات المفاجئة وكأنها تدعو إلى تحول شامل في السياسة الفرنسية إزاء المنطقة، حيث أشار آلان جوبيه إلى ذلك في عام 2011 في خطاب رئيس حول السياسة الخارجية مستهلاً مهمته الثانية كوزير للخارجية، موضحاً أن فرنسا كانت شريكة خلال فترة طويلة للأنظمة الاستبدادية وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لدعم التطلعات الديمقراطية والاقتصادية في المنطقة.

لكن بالرغم من هذا الدعم الفرنسي المؤقت للديمقراطيات الناشئة في الشرق الأوسط، ضلت العديد من الجوانب أقل وضوحاً بفعل الاضطرابات الإقليمية الواسعة التي شهدها الإقليم، مع ارتفاع منسوب الاستقطاب الجيوسياسي والأيديولوجي والطائفي، والانقسامات العرقية التي قسمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأكدت القناعة الفرنسية بعدم قدرة الدول على رفع تحدي البقاء أولا والتحول إلى دولة خدمات قادرة على تلبية توقعات المواطنين ثانيا، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية – وهذا ما هدد أركان وبنيات الدول على غرار العراق وليبيا ولبنان وتونس والسودان وغيرها من المناطقة الحيوية، حيث اقتنعت فرنسا بوجود "محاولة منهجية لتدمير الدول".

بناء على هذه المعطيات، لم تعد الأولوية النهائية لفرنسا هي استبدال الأنظمة السلطوية بأنظمة حكم ديمقراطية كما اقترحها خطاب جوبيه، لكن سرعان ما تحول الخطاب إلى نهج واقعي يستهدف تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأيضاً طمأنة الحكومات أن مسألة الاستقرار وترتيب الأوضاع الداخلية هو شأن داخلي لهذه الدول. قامت فرنسا بالعديد من المبادرات في هذا الباب كمراجعة اتفاقية التعاون القضائي مع المغرب لا نهاء توتر العلاقات الثنائية بين البلدين، توثيق العلاقة مع المملكة العربية السعودية والتقارب معها في الملفات الرئيسية مثل سوريا وإيران ومصر ولبنان، وفي كثير من الأحيان أخذ مخاوف شركائها بعين الاعتبار ودعم نظام السيسي في مصر.

ثانياً: محركات السياسة الفرنسية

يبدو أن المخاوف الفرنسية من تهديدات الأمن القومي في الداخل والخارج، من الدوافع الرئيسة للسياسة الفرنسية في الشرق الأوسط. منذ نهاية الحرب الباردة، إن لم يكن قبل ذلك، اعتبرت الحكومات الفرنسية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة أمنية وجيوسياسية بالغة الأهمية مع إبراز اهتمام متزايد بقضايا تتراوح بين النزاعات المسلحة وعدم انتشار المد الإرهابي.

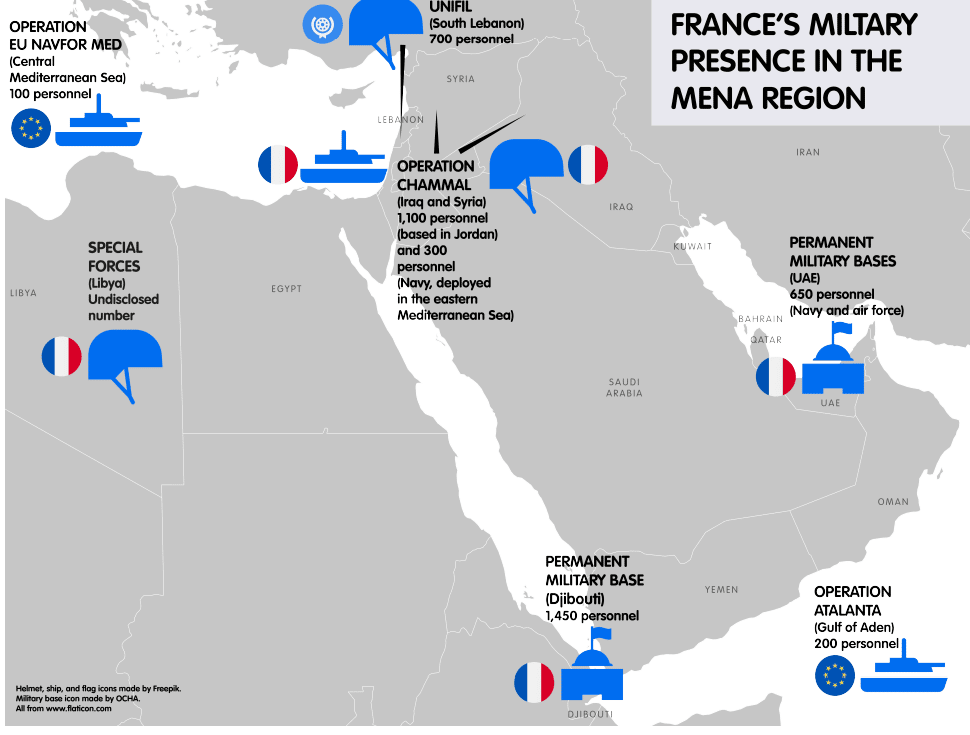

وعلى الرغم من محاولة فرنسا الترويج لصورتها الرسمية في المنطقة باعتبارها فاعلا يدعو إلى السلام وإنهاء النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية واتخاذها مواقف متناقضة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كمعارضتها للحرب ضد العراق في عام 2003، شاركت بل وقادت في كثير من الأحيان، العديد من العمليات العسكرية في المنطقة. في عام 2017، نشرت فرنسا ثلث القوات العسكرية في عمليات خارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أنظر الخريطة.

كما يلعب الجيش الفرنسي دورا مهما يتجاوز في بعض الأحيان سقف التعاون الدفاعي ومبيعات الأسلحة: كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وجان إيف لودريان وزير الدفاع هما المحاوران الرئيسيين، بدلاً من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لمصر ودول الخليج فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، فإن فرنسا عادة ما تكون أكثر ارتياحا عندما يتناسب العمل العسكري مع استراتيجية سياسية أوسع. على سبيل المثال، رفض هولاند الانضمام إلى الضربات العسكرية ضد داعش في العراق حتى تم استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي (بحيدر العبادي) كجزء من التزامه بعملية سياسية أكثر شمولاً في بغداد.

وفي سوريا، كانت فرنسا على الدوام أكثر توجسا بشأن خطط الاستقرار بعد نهاية مرحلة داعش في كل من العراق وسوريا، بما في ذلك خطط التسوية السياسية، خلافا لما عليه الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تُلق بالا لموضوع الترتيبات السياسية والاستقرار السياسي في العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

ما يعزز الدور الفرنسي في المنطقة، هو فك الارتباط الأميركي التدريجي بالشرق الأوسط والذي فاقم الانزلاق الحاصل نحو السلطوية. فقد تخلّت واشنطن على مدى العقد الماضي عن أهداف طموحة كانت تسعى إليها من قبل، مثل إحداث تحوّل ديمقراطي في المنطقة، واستبدلتها بأولويات متواضعة تتمثّل في ضمان الاستقرار الإقليمي، ومنع إيران من حيازة أسلحة نووية، ومكافحة الإرهاب الذي من شأنه تهديد الأراضي الأميركية. لقد أفسح تقليص الوجود الأميركي في المنطقة مجالاً أكبر أمام القوى الإقليمية لتعزيز نفوذها، وإعطاء الأولوية لبقائها في الحكم على حساب تأمين مصالح شعوبها.

ولم تقف روسيا والصين وفرنسا مكتوفي الأيدي، بل انهمكت في ملء الفراغ الذي خلفته أميركا، ما يُهدِّدُ بتحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ساحة منافسة بين القوى العظمى. لقد أصبحت موسكو منخرطة بشكل كبير في النزاع السوري، وحصدت نتائج دبلوماسية وعسكرية مهمة بكلفةٍ مُنخفضة نسبياً. وعزّزت روسيا أيضاً نفوذها في أجزاء أخرى من العالم العربي، ولا سيما في شمال أفريقيا، حيث استخدمت صفقات الأسلحة وقوات المرتزقة لتحقيق أهدافها. وصحيحٌ أن الحرب في أوكرانيا حوّلت اهتمام موسكو إلى جوارها الجيوسياسي المباشر، لكن من المبكر لأوانه توقّع من روسيا المُنهَكة عسكرياً والمعزولة دولياً أن تدير ظهرها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد وطّدت الصين بدورها علاقاتها ببلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موسّعةً شراكاتها الاقتصادية والتجارية وكذلك مبادراتها في مجالات البنى التحتية والطاقة والتمويل والتكنولوجيا. وأطلقت بيجين أيضاً منتديات دبلوماسية مُتعدّدة الأطراف، من ضمنها منتدى التعاون الصيني-العربي، ووقّعت اتفاقات عسكرية ثنائية مع مصر وإيران والسعودية. وقد رحّبت الحكومات العربية بالنفوذ الصيني المُتنامي في المنطقة، لأنها ترى في التعاون مع الصين فرصةً لتنويع علاقاتها مع القوى العظمى في أعقاب فك الارتباط الأميركي، ناهيك عن أن الصين تُشاركها عدم تعظيمها للقيم الديمقراطية.

ثالثا: تطور العلاقات الفرنسية المصرية منذ 2014

بناء على هذا المنظور البراغماتي في التعامل مع قضايا وملفات الشرق الأوسط، تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تقارباً ملحوظاً منذ أن تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر، إذ بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسؤولين منذ نوفمبر 2014، عكست تقارباً في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، وكذلك رغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية.

وتعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر الزيارة الرئاسية السادسة بين البلدين خلال أربع سنوات، إذ حل الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، ضيفاً شرفياً خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 قبل أن يقوم بزيارة رسمية لمصر عام 2016، بينما زار عبد الفتاح السيسي باريس، أعوام 2014 و2017 و2021 و2022، فضلا عن مشاركته عام 2015 بقمة المناخ بباريس ممثلا للقارة الأفريقية.

وتطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في عهد «السيسي» بشكل ملحوظ، حيث كشفت السفارة الفرنسية في القاهرة أن هناك نحو 150 شركة فرنسية تعمل في مصر، وتوظف ما يقرب من 33 ألف شخص، وإجمالي تعاقدات الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ حوالي مليار يورو تتركز في مجالات الطاقة والنقل الحضري.

وتظل مصر الشريك الثالث والأربعين لفرنسا على المستوى العالمي والعميل الثامن لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعميل الأول لها في منطقة الشرق الأوسط، وتعد مصر المورد الثالث والستين لفرنسا على المستوى العالمي والمورد الحادي عشر على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والثاني على مستوى الشرق الأوسط).

تعد مصر أيضاً شريكاً متميزاً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدءاً من فرنسا. بعد أن تخلت إدارة أوباما عن علاقاتها الدبلوماسية مع السيسي، أدى التقارب الاستراتيجي بين باريس والقاهرة وخصوصا في موضوع الحرب ضد داعش والإخوان المسلمين بالفعل إلى ترجمة ذلك إلى تقارب دبلوماسي بحكم وجود مصالح متعددة لفرنسا في مصر).

لا يقتصر أشكال التعاون الثنائي بين البلدين على صفقات السلاح وحسب، فالدولة الفرنسية تستثمر ما يربو على 4.6 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة المصرية بناءً على اتفاقية تم التوقيع عليها في 14 حزيران/ يونيو 2021، وتتضمن تقديم 800 مليون يورو للحكومة المصرية على شكل قروض حكومية، ومن بينها أيضا مليار يورو تقدمه وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، وملياري يورو على شكل قروض مصرفية تضمنها الدولة الفرنسية على أن تقوم شركات فرنسية بتنفيذ تلك المشاريع.

رابعا: التعاون العسكري الفرنسي-المصري منذ 2014

تحت حكم عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر شريكاً مهماً في مبيعات الأسلحة الفرنسية: في عام 2015، كانت أول دولة تشتري 24 مقاتلة من طراز رافال، بالإضافة إلى فرقاطة Fremm متعددة المهام وصواريخ كروز جوية. بقيمة 5.2 مليار يورو، صنعت في خمسة أشهر. في عام 2017، أصبحت مصر الزبون الرئيس للأسلحة، مما مكّن فرنسا من وضع نفسها في المقدمة أمام الولايات المتحدة كمزود رئيس لسوق السلاح المصري. كما ساهمت بعض الشركات الفرنسية في التنمية الاقتصادية لمصر، حيث ساهمت شركتي Vinci et Bouygues بشكل خاص في تطوير مترو القاهرة.

تعد مصر من أهم عملاء قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، وهي ثاني أكبر أسواق المعدات العسكرية الفرنسية بعد الهند. وقد تعززت العلاقات المصرية الفرنسية فيما يتعلق بصفقات السلاح بشكل كبير في الفترة ما بين 2016 و2020، حيث تصاعدت صادرات الأسلحة الفرنسية إلى مصر بنسبة 44 في المائة مقارنة بالفترة ما بين 2011 و2015، التي تلقت فيها مصر نحو 20 في المائة من صادرات الأسلحة الفرنسية.

وتعتبر الصفقات الضخمة التي أبرمتها القاهرة مع باريس لشراء مقاتلات الرافال في الأعوام ما بين 2015 و2021 أغلى صفقات الأسلحة التي عقدتها مصر على الإطلاق حيث بلغت قيمتهما 5.2 و4.5 مليار يورو على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن القروض التي تمنحها فرنسا لمصر هي أحد المصادر الأساسية في تمويل معظم صفقات السلاح الكبرى التي تتم بين البلدين. فقد منحت فرنسا لمصر في 2015 قروضاً وصلت قيمتها إلى 3.2 مليار يورو، أما في 2021 فقد اعتمدت مصر على قرض تمويلي فرنسي بقيمة 4.5 مليار يورو لتتمكن من سداد قيمة صفقة الرافال الأخيرة.

على مستوى التعاون العسكري والاستخباراتي غير العلني، كشف موقع ديسكلوز (Disclose) الفرنسي للصحافة الاستقصائية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال عملية عسكرية سرية لفرنسا في مصر المعروفة “بعملية سيرلي”. وأبرز هذا التحقيق تورط فرنسا في الضربات الجوية ضد المدنيين، وذلك خلال الفترة ما بين 2016 و2018، حيث تلقى موقع Disclose مئات من الوثائق السرية والتي تكشف عن الانتهاكات التي حدثت خلال هذه المهمة الاستخباراتية التي نفذت لمكافحة الإرهاب، والتي بدأت في فبراير 2016 في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية.

وتوضح الوثائق كيف انحرف هذا التعاون العسكري السري عن مهمته الأصلية وهي استطلاع النشاط الإرهابي ومجابهة المسلحين الذين داوموا التسلل عبر الحدود المصرية الليبية البالغ طولها 1200 كيلومتراً، وتحول إلى حملة من عمليات الإعدام التعسفي خارج نطاق القانون، وتنطوي تلك المهام على جرائم دولة تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية عنها باستمرار، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فرنسي بشأنها.

أما الجانب الأخر، الذي كشفت عنه الوثائق فيتعلق باستخدام الحكومة المصرية نظام سيبراني ضخم للمراقبة أشرفت على إنجازه ثلاث شركات فرنسية في مصر بموافقة السلطات الفرنسية. حيث تمكنت الحكومة المصرية في عام 2014، من الحصول على أنظمة مراقبة إليكترونية متقدمة للغاية طورتها الشركات الفرنسية العملاقة نيكسا وأركوم وسونيرير وداسو سيستمز، وباعتها للنظام المصري بعد حصولها على موافقة وزارة الاقتصاد الفرنسية التي كان يرأسها حينذاك الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.

من جانب أخر، شمل التنسيق العسكري الفرنسي- المصري، القيام بالعديد من التدريبات المشتركة أهمها:

-التدريب البحري المصري-الفرنسي المشترك: في يوليو 2020، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا في نطاق البحر المتوسط. وقد شهد التدريب مشاركة الفرقاطة المصرية “تحيا مصر” والفرقاطة الفرنسية “ACONIT”، وقد تضمن التدريب العديد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي، وقد شهد التدريب تنظيم العديد من الأنشطة التي تركزت حول أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية، بالإضافة إلى الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، كما شهد التدريب تنفيذ معارك تصادمية باستخدام الطائرات المحمولة بحرا.

-التدريب المصري-الفرنسي المشترك “رمسيس 2021”: في أوائل مايو 2021، قامت القوات المصرية والفرنسية بتنفيذ تدريب مشترك “رمسيس 2021″، بإحدى القواعد الجوية المصرية، إلى جانب تدريب بحري عابر في نطاق الأسطول الجنوبي، وقد شارك في التدريب البحري الفرقاطة المصرية “سجم الفاتح”، ومن الجانب الفرنسي المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية” شارل ديغول”، وتضمن التدريب الجوي تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين. أما التدريب البحري العابر فتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة، والتي تحقق الاستفادة القصوى للطرفين.

-تدريب مشترك عابر بين القوات البحرية المصرية والفرنسية: في يونيو 2021، نفذت القوات البحرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية “سجم بورسعيد” والفرقاطة الفرنسية الشبحية ” LA FAYETTE”، وقد تضمن التدريب تنفيذ تمارين دفاع جوي وتمارين تكتيكية للوحدات البحرية، وتمارين حول الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى عملية التأمين البحري التي تهدف إلى الحد من مخاطر التهديدات السطحية والجوية.

خامسا: تقاطع الموقفين المصري والفرنسي بخصوص الملف الليبي

تتقاطع حكومة السيسي مع الحكومة الفرنسية في العديد من أهداف السياسة الخارجية خاصة تلك التي تتعلق بالموقف من الأزمة الليبية، حيث قدمت كلا الحكومتين دعما للجنرال الليبي خليفة حفتر في مسعاه لانتزاع السلطة من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها دوليا في الفترة من 2019-2020(29). وهو الدعم الذي ترتب عليه مجموعة من النتائج الكارثية أهمها تفاقم الحرب الأهلية في البلاد بعد محاولة حفتر الاستيلاء على طرابلس بالقوة، والدور التركي الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير 2020 إزاء ذلك، والذي اجتمع الحليفان المصري والفرنسي على معارضته بشده.

من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها مصر وفرنسا في مقاربتهما الأولية للأزمة الليبية اختيار دعم الجنرال حفتر، حيث اعتقد الطرفان أن التحالف مع الجنرال الليبي سيساعد مصر على تحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية في ليبيا، وهذا ما دفع مصر وفرنسا إلى دعم الحل العسكري على حساب التسوية السياسية، واعتبار هذا النهج وسيلة لاستعادة الاستقرار في البلاد وإنهاء الحرب الأهلية.

على مدار السنوات الماضية من الصراع في ليبيا، قدمت مصر جميع أشكال الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي والأمني إلى معسكر حفتر في شرق ليبيا. كما دعم السيسي الحملة العسكرية التي شنها حفتر في أبريل 2019 للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. ومع ذلك فشل الجنرال في النهاية في تحقيق أهدافه العسكرية، فبدأت القاهرة تنظر إلى حليفها السابق على أنه أصبح عبئا ثقيلا عليها بل تحول إلى عقبة حقيقية تعرقل أية إمكانية لحل النزاع الليبي. وعلى الأغلب، ساهم تخلي القاهرة عن حفتر في تحسين علاقتها مع حكومة الوفاق، وبالتالي استبعاد الحل العسكري لصالح الحل السياسي.

بالنسبة لفرنسا وعلى غرار القاهرة، سعت إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية والأمنية، ورأت أن الجنرال حفتر الطموح قد يكون شريكاً رئيسياً لضمان “الاستقرار” لليبيا بعد الثورة، لمواجهة “التطرف” وتأمين المصالح الاقتصادية الفرنسية في نهاية المطاف، مثل عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه.

كما زودت فرنسا حفتر بشكل مزدوج بالمعدات العسكرية والتدريب، وفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية. خلال حملة حفتر على طرابلس، التي انطلقت في أبريل 2019، شوهدت صواريخ فرنسية بين قوات حفتر، وكشفت العديد من المصادر أيضاً أن مسلحين يحملون جوازات سفر فرنسية عبروا الحدود الليبية لتقديم الدعم اللوجستي لخليفة حفتر.

كلما زاد النجاح الذي حققه وقوف تركيا إلى جانب حكومة طرابلس منذ 2020، زاد الموقف الفرنسي تصلبا، حيث انتقد ماكرون تركيا لخرقها لقرار الذي تفرضه الأمم المتحدة بحظر تزويد الأطراف المتصارعة في ليبيا بالأسلحة، رغم أن باريس لم تتصد لدعم الإمارات ومصر العمليات العسكرية لحفتر، مما يوضح سياسة الكيل بمكيالين. كما دعم ماكرون مبادرة السلام المصرية، مشيرا إلى أنها تقف إلى جانب مصر ضد تركيا.

لكن الدور الفرنسي في ليبيا لا يقتصر فقط على محاولة إبعاد تركيا، حيث وقفت فرنسا ضد إدانات الاتحاد الأوروبي لحفتر، ضدا عن دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى تنافسها مع روما حول هذا الملف الشائك. كل هذا جعل الاتحاد الأوروبي فاعلاً إقليميا عاجزاً عن تفعيل الحلول السياسية في ليبيا، حتى قبل تقدم حفتر نحو طرابلس ودخول تركيا على خط الحرب.

كما امتنعت فرنسا إلى حد كبير عن انتقاد الدور الروسي، بسبب دعمها المتبادل لحفتر وكقوة توازن ضد تركيا. وهذا يظهر دور باريس في تقويض حلف الناتو، رغم انتقاداتها لتركيا لفعلها الشيء نفسه. أشار رئيس الناتو ستولتنبرغ في مايو إلى استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني (34)، لكن فرنسا لن تدعم أي مبادرة تضفي الشرعية على الدور التركي في ليبيا.

يبدو أن القناعات لدى القاهرة وباريس بدأت تختمر بشأن ضرورة الاصطفاف مع بعض لاتخاذ نفس المواقف بخصوص الملف الليبي: من جهة تريد فرنسا التموقع ضمن الدول المتنافسة على الكعكة الليبية وضمان الاستقرار لجنوب المتوسط بأقل الخسائر الممكنة ومنع دول أخرى للتواجد في هذ البلد الغني بالنفط، لكن مع تراجع في الاعتماد على القوة العسكرية ودعم خليفة حفتر الذي لم يحقق الأهداف الفرنسية والمصرية. ومن جهة أخرى، تحاول القاهرة استعادة دورها كمخاطب وفاعل رئيس في الأزمة الليبية من خلال التقارب النسبي مع حكومة طرابلس، والاستمرار في الحرب على “الإرهاب”، تلك الذريعة التي تستخدمها القاهرة لاسترجاع ثقة الغرب والدول العربية واستعادة هيبتها ودورها الإقليمي المفقود.

ومن كل ذلك، فعلى الرغم من التصريحات الدبلوماسية الرسمية المصرية-الفرنسية والتي تُظهر دعماً كاملا للعملية السياسية، وتغيراً في استراتيجية التعامل مع الملف الليبي عن طريق التعامل بازدواجية عسكريا/سياسيا من خلال قيام الطرفين سواء عبر المبادرات الفردية أو في إطار التكتلات المحورية أو الإقليمية بالانفتاح على كافة القوى والأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، إلا أن هذا التغير راجع لضمان عدم فقدان تــأثيرهم في المشهد الليبي على ضوء تنامي فاعلية الدور التركي والذي تعاظم في ظل توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين ليبيا وتركيا تم افتتاحها بمذكرتي حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية وكان أخرها مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي، بحيث شهدت مجمل هذه التفاهمات اعتراضا مصريا-فرنسيا بحيث اعتبر الطرفين أن مجمل مذكرات التفاهم التركية-الليبية غير قانونية وتشكل تهديدا لاستقرار المنطقة.

وعلى الرغم من تقاطعات الموقفين المصري والفرنسي في العديد من النقاط في الملف الليبي، يتوقع _أنه في حال فشل التسوية السياسية في ليبيا نتيجة تمسك حفتر بالخيار العسكري مع توسيع نطاق العمليات الميدانية واستمرار الدور الروسي من خلال ضخ ميليشيات فاغنر، بجانب تواصل الدعم الإقليمي والدولي خاصة من فرنسا وروسيا للجنرال المتقاعد، وفي ظل استبعاده من معادلة التسوية السياسية وتضاؤل حظوظ دخوله في المشهد السياسي_ استمرار تناغم موقف النظام المصري مع الموقف الفرنسي وذلك من خلال تقديم الدعم المباشر لخليفة حفتر والتدخل عسكريا في ليبيا.

تندرج الذرائع الفرنسية والمصرية لاتخاذ هذا الموقف، ضمن منظور فرنسي يحاول تبرير التدخل العسكري في ليبيا تحت ذريعة حماية الأمن المتوسطي-الأوروبي ومصرية تحت ذريعة حماية الأمن القومي المصري من الأخطار المحدقة به، لكن الواقع هو مغاير تماما ففرنسا تسعى لحماية مصالحها الاقتصادية من النفط والغاز الليبي اللذان يعتبران الأجود عالميا وسياسيا وعسكريا من خلال إعادة تمركزها في القارة الأفريقية انطلاقا من ليبيا خصوصا بعد تراجع مكانتها الأفريقية من خلال بروز فاعلين أكثر أهمية كالصين وتركيا وبالإضافة إلى السعي لإنشاء مزيد من القواعد العسكرية الفرنسية في العديد من الدول الأفريقية المحاذية لليبيا، أما النظام المصري فيسعى لحماية مكانته من أي اهتزاز ممكن أن يلحق به في حال فشل مشروع حفتر الذي كان يراهن عليه لحسم النزاع في ليبيا لصالحه.

وعلى الرغم من التقاطع على مستوى المهام والأدوار، فان فرنسا ومصر تسعيان إلى بقاء حفتر كجزء من المشهد الليبي أو ورقة عند الضرورة وعدم استبعاده بشكل كلي من المشهد السياسي، لأن أي خروج لحفتر من المشهد سيعيد الملف الليبي إلى نقطة الصفر والعودة إلى منطق استمرار الصراع عن طريق القوة والسلاح وهي الحرب التي يخشاها الطرفين خصوصا مصر، لذلك فإنه من غير المرجح تخلي فرنسا ومصر نهائيا عن ورقة حفتر في ظل عدم وجود رؤية واضحة في المشهد السياسي الليبي.

سادسا: مسألة حقوق الإنسان لا تعيق الشراكة المصرية الفرنسية

إن التقارب الكبير الذي شهدته العلاقات الفرنسية- المصرية على الصعيد العسكري والاقتصادي وصفقات بمليارات الدولارات تستفيد منها فرنسا بالأساس، دفعت بهذه الأخيرة أن تلتزم الصمت طويلا على خروقات حقوق الإنسان في مصر، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى فرنسا بـ التواطؤ المفضوح والصمت المقصود عن القمع الذي يمارسه النظام المصري لأي شكل من أشكال المعارضة.

لكن الدولة الفرنسية امتنعت في أكثر من مناسبة عن انتقاد الجنرال السابق في الجيش المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي قام بقمع المتظاهرين ولمؤيدي الرئيس المصري الراحل المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، بعد الإطاحة به وتوليه قيادة مصر. كما حاولت هيومن رايتس ووتش الضغط على قصر الإليزيه بشدة للتأثير على السيسي بشأن سجله في “انتهاكات حقوق الإنسان” والتي اعتبرها ماكرون بكونها مجرد “سياسات صارمة.

في عام 2019، باعت فرنسا ما يزيد عن مليار دولار من الأسلحة إلى مصر. وفي بيان مشترك صدر في العام 2020، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش و17 منظمة حقوقية أخرى إن “الدبلوماسية الفرنسية، على أعلى المستويات، تساند السيسي في قمع المعارضة المصرية.

وجوابا على كل الانتقادات، أكد الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون أن دعم فرنسا للسيسي هو أمر حيوي وضروري لثبات أركان الأمن الإقليمي وأنه على هذا الأساس، فإن اتخاذ موقف أكثر صرامة سيكون له نتائج عكسية على عملية مكافحة الإرهاب. وقال ماكرون: “لن أشترط في قضايا التعاون الدفاعي والاقتصادي مع مصر حل الخلافات المتعلقة بحقوق الإنسان”. ما يعني استمرار لنهج الواقعية السياسية الفرنسية في عهد الرئيس ماكرون كما كان الأمر مع فرانسوا هولاند وقبله ساركوزي.

لقد شهد نهج إعادة التأمين والثقة الفرنسيين أيضاً في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التأكيد على “الدبلوماسية الهادئة” أو المناصرة الخاصة لبعض الحالات الفردية لخروقات حقوق الإنسان، كما أن لغة المصالح غالباً ما تدفع فرنسا إلى أن تكون متكيفة Accommodative مع معظم التجاوزات التي سجلت في فترة السيسي مع تزايد الاعتقالات والاختطافات والسجن التعسفي وانعدام المحاكمات العادلة، خاصة في سياق الحرب ضد الإرهاب.

إن التدهور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان، دفع بالمسؤولين الفرنسيين إلى إثارة عدد قليل من الحالات الفردية خلال اللقاءات الثنائية والزيارات الرسمية بين البلدين، كما أثيرت قضايا الحريات العامة وحرية التعبير في وسائل الإعلام والحق في الاحتجاج السلمي بالتوازي مع مكافحة الإرهاب لضمان المزيد من الاستقرار على المدى الطويل.

وللإشارة، فإن فرنسا تتبع سياسة انفرادية في مصر والشرق الأوسط بشكل عام بالنسبة لملفات حقوق الإنسان، ولا تتناغم مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المواقف وخاصة على مستوى اللجنة الأوروبية للشؤون الخارجية، كما تتقاطع تصورات العديد من الدول الأوروبية مع فرنسا كإيطاليا ومع ألمانيا التي تحافظ على مسافة واضحة بالنسبة للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

وعلى ضوء ذلك كله، ففي الوقت الذي ارتفع حجم التعاون العسكري ما بين النظام المصري وفرنسا، وذلك من خلال ارتفاع حجم صادراتها من الأسلحة والتكنولوجيا الأمنية إلى مصر إلى أعلى مستوياتها، تبنى البرلمان الأوروبي العديد من القرارات التي يدين من خلالها الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر، مطالبا السلطات المصرية في مناسبات عديدة إلى وقف انتهاكاتها ضد المدافعين عن الحقوق والحريات. كما طالب النظام المصري إيقاف عقوبة الإعدام وتنفيذ أحكامها التي وصلت إلى معدلات قياسية في ظل حكم عبد الفتاح السيسي. بالإضافة إلى الإهدار الكبير لحق المصريين في المشاركة السياسية.

وفي هذا الصدد انتقد البرلمان الأوروبي تغاضي بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بحيث طالب بإعادة النظر في صفقات الأسلحة المبرمة مع مصر والدعم المادي والتنموي الذي تقدمه بعض دول الاتحاد لمصر، وكانت أبرز مواقف البرلمان الأوروبي تجاه التعامل الفرنسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر عندما انتقد أعضاءه بشدة قرار الإليزيه بمنح عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو ما اعتبره البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2020 أمر منافي للمبادئ والقيم التي تسهر على احترامها دول الاتحاد ومن ضمنها فرنسا.

على الرغم من ارتفاع الانتقادات الحادة الموجهة للنظام المصري على خلفية الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات سواء الفردية أو الجماعية، فإن فرنسا ترفض ربط الشراكة مع مصر بالملف الحقوقي وتبنيها لخطاب “سياسة المصالح بين الدول تفوق الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان” بغض النظر عن رفع العديد من القضايا ضد عبد الفتاح السيسي وبعض المسؤولين المصريين سواء عسكريين أو مدنيين لدى المحاكم الفرنسية.

ورغم أن فرنسا أدمجت مبدأ الولاية القضائية الدولية في قوانينها الداخلية، هذا المبدأ الذي يسمح لها بصلاحية التحقيق في جرائم دولية وقعت خارج الحدود، ومحاكمة مرتكبيها أمام محاكمها الوطنية سواء كان من مواطنيها أم من الأجانب. ورغم تنصيص مواد القانون الفرنسي على إمكانية محاكمة المتهمين في حال تواجدهم في نطاق التراب الفرنسي، حتى وإن ارتكبوا جرائمهم خارج البلاد، وإذا تعذر توقيف المتهمين بسبب حصانتهم، وإمكانية ملاحقتهم بعد انتهاء مدة توليهم للمسؤولية، فان السلطات الفرنسية تصر على عدم تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية إزاء النظام المصري بسبب الجرائم التي يرتكبها والمنافية للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

سابعا: السياسة الفرنسية إزاء مصر ليست سياسة أوروبية

تحتاج فرنسا إلى وقف اعتمادها الفعلي أولاً على استخدام الإكراه والقوة العسكرية كمنطلق لسياستها في دعم النظام المصري وباقي الشركاء الإقليميين، بما في ذلك في مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

سيكون التحدي الأول لفرنسا على وجه الخصوص هو إيجاد منهجية وطرق جديدة تكون أكثر فعالية عند التعاطي مع قضايا التحول الديمقراطي في مصر وسوريا، لا سيما في المناطق المحررة من داعش. تحتاج فرنسا أيضا إلى تغيير منهجي في سياستها في مصر وليبيا واليمن. يمكن لفرنسا أن تبدأ بالاعتماد على استثمار نفوذها الدولي والأوروبي، لحشد إجماع دولي أكبر لوضع دول المنطقة في حالة اختبار لـ تسوية أكثر شمولاً ولامركزية. يمكن لفرنسا بعد ذلك تطبيق هذا النهج الدبلوماسي على مختلف الأزمات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.

إن ابتعاد باريس عن مفاهيم الحكامة الشاملة، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتطبيق قواعد القانون الدولي، ودعم منظمة الأمم المتحدة – يسهم في تكريس هذا التناقض في تفضيل البراغماتية والمصالح الفرنسية. لكن يمكن أن تكون فرنسا بالتأكيد أكثر تماسكاً في دورها في العديد من الأزمات، كما أظهرت تفاعلاتها مع القيادة المصرية خلال زيارة السيسي لباريس في أكتوبر الماضي. وزيادة مساهمات فرنسا المحدودة في المساعدات الإنسانية الدولية.

على فرنسا أن تكون أكثر وضوحاً وحسما حول أوجه القصور في دبلوماسيتها بشأن حقوق الإنسان، حيث شدد لو دريان نفسه على أن “الإحباطات السياسية” للشعوب، و”غياب الديمقراطية”، وانتهاكات حقوق الإنسان تلعب دوراً أساسيا في إعادة تدوير الأزمات الإقليمية الحالية واستمرارها. وبالتالي فالمطلوب من باريس هو عدم الانخراط كليا في مساندة الأنظمة الاستبدادية. في هذا الصدد، يجب أن تسعى فرنسا إلى تنسيق أفضل مع الدول ذات الأسلوب والنهج المماثلين والاعتماد أكثر على نقاط القوة من داخل الاتحاد الأوروبي.

على فرنسا تعزيز الجهود الحالية لانفتاح سياستها الخارجية تجاه الفاعلين غير الحكوميين في مصر. على الرغم من تقاليدها العريقة في ما يسمى بالدبلوماسية الثقافية، تظل فرنسا أكثر تشبتا بالعلاقات الرسمية بين الحكومات بدل العمل مع المجتمع المدني المحلي. وهذا ما يفسر الكثير من الصعوبات التي واجهتها فرنسا في تونس ومصر.

يبدو أن ماكرون يصر على التعامل مع مصر القيادة والنظام السياسي القائم وليس مع كل مكونات المجتمع المصري خلافا للنهج الأمريكي والألماني، فهو بحاجة إلى المزيد من المساعدة بشكل منهجي بالاعتماد على محاورين غير مألوفين مثل النساء والشباب والمجتمع المدني، والمشاركة في مواضيع جديدة مثل التدريب المهني والإسهام في حل إشكالية عدم المساواة الإقليمية. ويحتاج بشكل خاص إلى القيام بذلك في البلدان التي توجد فيها هذه الجهات الفاعلة التي تواجه القمع والتنكيل. تتطلب مثل هذه المشاركة التي تتجاوز زيارات الرئيس الفرنسي، كلاً من الإرادة السياسية والاندماج في التيار الرئيس للسياسة الخارجية، بدلاً من الإحالة إلى تقديم الخدمات المتخصصة للنظام السياسي المصري مقابل منافع اقتصادية مؤقتة.

تحتاج فرنسا إلى تنويع سياسة المساعدات وتكييفها مع أدوات التنمية الفرنسية والتركيز أكبر على بناء القدرات العامة ومشاريع البنية التحتية في مصر ودول المنطقة، أكثر من التركيز على دعم المبادرات من أعلى الهرم والمساهمة بذلك في جهود تنظيم المجتمع، فمن المؤكد أنها ستستفيد من تعزيز مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج. وهذا بدوره يفتح الفرصة للتعاون بشكل أكبر مع شركاء الاتحاد الأوروبي الرئيسيين، الذين غالباً ما يستفيدون من قوة الفاعلين المحليين وديناميتهم المتسارعة.

ثامنا: لمحة استشرافية

يرجح أن تتسم السياسة الخارجية الفرنسية إزاء مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما بالاستمرارية، وتعميق الشراكات الاستراتيجية متعددة المجالات التي أقيمت على مدى السنوات الماضية مع الدول التي تمتلك فيها فرنسا مصالح عسكرية وتجارية متنامية وبالأخص الدول الخليجية التي أصبحت من المشترين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية، وكذلك مصر ولبنان، هذا الأخير الذي يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية هائلة لكنه يمتلك أهمية مركزية ضمن تصوراتها الجيوسياسية الأوسع للشرق الأوسط.

وسيحرص ماكرون على تلبية المصالح الفرنسية بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتأمين مصادر الطاقة، ووقف تدفقات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وفتح أسواق جديدة أمام قطاع الصناعات الدفاعية الفرنسي، وتنشيط المبادلات التجارية، وإتاحة فرص استثمارية ضخمة أمام الشركات الفرنسية. وفي هذا الإطار، يتوقع استمرار العلاقات مع اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط – مصر والإمارات والسعودية وقطر – كونها أساسية لاستراتيجية فرنسا في المنطقة، ومحاولة تفعيل أدوات التهدئة والحوار لبدء مناقشات أوسع حول الاستقرار الإقليمي. علاوة على ذلك، سيكون ماكرون حريصاً على ملء الفراغ الاستراتيجي الناجم عن تخفيض الدور الأمريكي.

ومن غير المحتمل أن تغير فرنسا موقفها فيما يتعلق بالنظام المصري وطبيعة التحولات التي تعرفها الدولة والمجتمع المصريين، مع وجود مؤشرات قوية لإفلاس البلد والدخول في دوامة المديونية وانهيار للاقتصاد والعملة ومعدلات التضخم وعدم وفاء النظام الحاكم بالتزامات التي وعد بها الشعب منذ الوصول إلى السلطة سنة 2013.

كما ستعزز الحرب الروسية-الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية رؤية النخبة الفرنسية للنظام الدولي باعتباره يمر بعملية تحول عميقة من نظام قائم على القواعد إلى حقبة جديدة من سياسات القوة والمنافسة الجيوسياسية، وفي هذا السياق، فإن المفهوم الفرنسي للسيادة الأوروبية والاستقلال الاستراتيجي سيدفعها للتحرك باتجاه المناطق التي تمتلك فيها مصالح استراتيجية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيمَّا مع تعاظم أهمية مصادر الطاقة العربية والخليجية ضمن استراتيجية تنويع الطاقة الأوروبية بعيداً عن روسيا، واستثمار العلاقة مع مصر التي تعتبر سوقا رائجة لفرنسا خاصة بالنسبة للأسلحة والعتاد الفرنسيين.

خاتمة

من المؤكد أن باريس ستحرص خلال المرحلة القادمة على تثبيت التوجهات الفرنسية الجديدة تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلاقاً من رؤيتها لسياسة خارجية مستقلة وتأكيد استقلالية الموقف الفرنسي والأوروبي إزاء العديد من القضايا في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني، حيث تتمسك أوروبا بالاتفاق النووي الموقع مع إيران سنة 2015، خلافا للصراع والأمريكي الإيراني وسياسات العقوبات المفروضة على إيران من قبل واشنطن.

من خلال الورقة، يتبين أن فرنسا ماضية في طريقها إلى تمتين علاقاتها مع مصر ونهج سياسة خارجية برأسين من خلال دعم العلاقات الثنائية وبأجندات متضاربة في بعض الأحيان مع الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد، مع استمرار وجود تنافر واختلاف بين فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا والأزمات كالأزمة الليبية ومسألة حقوق الإنسان في مصر.

بالمقابل ستواجه فرنسا العديد من التحديات المتعلقة بالتغييرات المحتملة في البيئة الداخلية للإقليم ومصر بالخصوص، مع احتمال تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية بعد انهيار الحياة الاقتصادية وصعوبة استمرار مصر في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. من جهة ثانية، تواجه باريس منافسة كبيرة من القوى الدولية والقوتين الإقليميتين الرئيسيتين (إيران وتركيا) الرافضة لأي أدوار فرنسية تخصم من مساحات نفوذهم، كما ستواجه باريس محاولات الصين وروسيا تهميش الحضور الأمريكي والأوروبي في المنطقة. من جهتها، ستحاول مصر تأكيد الشراكة العسكرية مع فرنسا والانفتاح أيضا على باقي الفاعلين الإقليميين كالصين وروسيا، في إطار سياسة تنويع الشركاء وكسب المزيد من الشرعية وتعويض تراجع الالتزامات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.