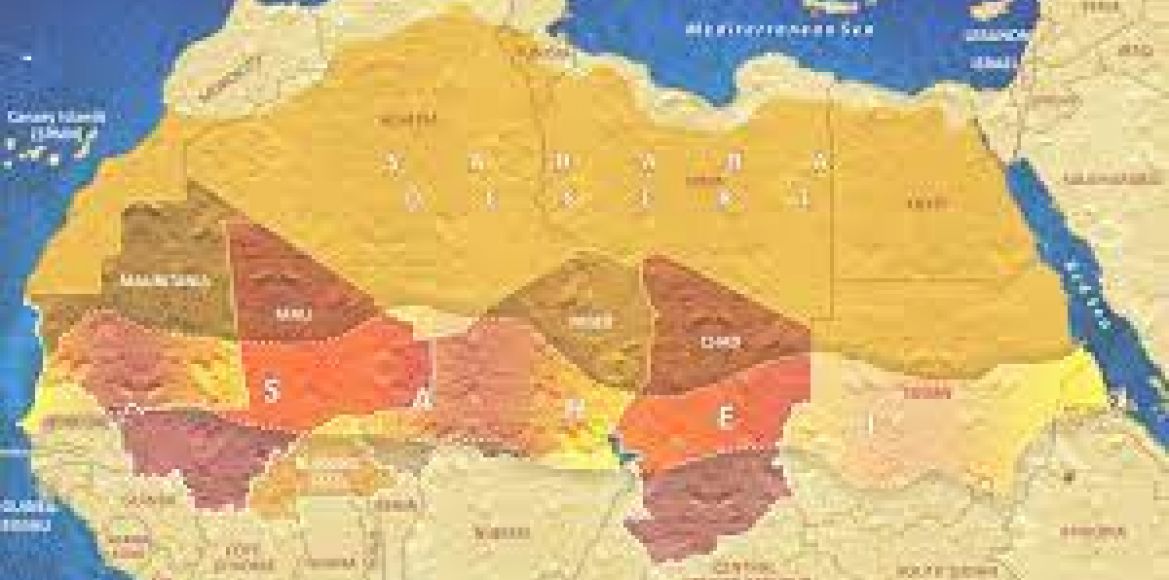

على مدى العقد الماضي شهدت منطقة الساحل والصحراء التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر وجود دول هشة على شفا الانهيار مثل مالي وبوركينا فاسو، وتمدداً للجماعات المسلحة العنيفة والقابلة للتكيف ذات الصلة بالمنظمات الإرهابية العالمية، وزيادة هائلة في أحداث العنف الطائفي المدفوعة من قبل الميليشيات العرقية. وعلى الرغم من التحديات التي لا تُعد ولا تُحصى، والتي تدفع إلى هذه الحالة من انعدام الأمن في بيئة جيواستراتيجية بالغة التعقيد تعاني سوء إدارة الموارد والتخلف وتغير المناخ كعوامل دافعة للصراع – على الرغم من ذلك كله فإن الدوائر الغربية المعنية تواصل انتهاج مقاربات عسكرية للتعامل مع هذه التهديدات الإقليمية. وثمة تركيز واضح على الجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة باعتبارها التهديدات الرئيسية التي تواجهها دول الساحل، وهو ما يفضي إلى زيادة عسكرة المنطقة من خلال تبني استراتيجيات مكافحة الإرهاب وبعثات حفظ السلام باعتبارها الحل الأمثل الذي يناسب الجميع.

وعلى الرغم من نهج “الأمننة ” المتبع في الساحل، حيث تم نشر أكثر من عشرين ألف فرد من القوات الدولية والوطنية، فإنه يمكن القول إن مثل هذه التدخلات جعلت الأمور في الواقع أكثر سوءاً. وربما يستدعى البعض الحالة الأفغانية وإسقاطها على خبرة الساحل الأفريقي بالنظر إلى فشل المقاربات الأمنية الغربية، والفرنسية منها على وجه التحديد. لقد أدت الهجمات المستمرة وتزايد حدة العنف وانعدام الأمن إلى فصل هياكل السلطة الرسمية وغير الرسمية القائمة منذ فترة طويلة بين المجتمعات المحلية والدولة، وتعطيل أنماط التعايش السلمي بين المجموعات القبلية. وفي الوقت نفسه استطاعت الجماعات المسلحة الإرهابية الاستفادة من الثغرات السياسية وعوامل التصدع داخل حدود الدولة الوطنية وما وراءها؛ وهو ما ساعدها على التمدد والانتشار، ولاسيما في منطقة الصراع الإقليمي التي تتمحور حول ثلاث دول: مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ويحاول هذا المقال طرح إشكالية التوازن المفقود بين تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف والمخاطر الهجينة المتصاعدة في منطقة الساحل، وبيان عقم المبادرات الأمنية الغربية، وأبرز التحولات التي تدعو إلى ضرورة تبني مقاربات بديلة للتعامل مع جذور الإرهاب وانعدام الأمن في منطقة الساحل الأفريقي.

بروز التهديدات الهجينة

تواجه دول الساحل وغرب أفريقيا تحديات أمنية غير مسبوقة وتهديدات هجينة؛ مثل انتشار الشبكات الإجرامية وجماعات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك تمدد الجماعات الإرهابية وتصاعد موجات التطرف العنيف وتفشي الأوبئة الصحية مثل الإيبولا. وفي هذا السياق بات واضحاً الدور الذي تمارسه الجهات الفاعلة غير الحكومية، والتي تتحدى بشكل متزايد هيمنة الدولة لوسائل القوة المادية المشروعة، وهي السمة التي ميزت دولة ما بعد الاستعمار في أفريقيا. وعلى الرغم من أن تهديدات التطرف العنيف والإرهاب في هذه المنطقة، التي تشكل مُرَكَّباً أمنياً بالغ التعقيد سيظل على رأس الأولويات الأمنية في العقد المقبل وعلى المدى الطويل – فإن المخاطر الهجينة تبدو في زيادة مستمرة.

وعليه، فلا يزال يتعين على الجيوش في منطقة الساحل التكيف مع هذا التحول في النموذج، وتعزيز عملية إعادة ضبط تدريجية لموقفها الاستراتيجي في مشهد أمني دائم التحدي. وفي الواقع، تمت صياغة أحدث تدخل أجنبي في المنطقة حول مفهوم الحرب الهجينة، وهو مفهوم تنجح فيه الأطراف الخارجية في مزج أدوات مختلفة تجمع بين الحرب التقليدية وغير النظامية والسيبرانية من بين أدوات أخرى. ومالي وأفريقيا الوسطى أوضح مثالين على ذلك كما يتضح ليس من خلال ديناميكيات الحرب في حالة الميليشيات المحلية والجهات الراعية في الداخل والخارج وحسب، بل كذلك من خلال استخدام الشركات العسكرية الخاصة، مثل مجموعة فاغنر الروسية، وجود الجماعات المسلحة من غير الدول والقوات المتمردة من البلدان المجاورة.

أهمية التهديدات الهجينة

تطرح هذه التهديدات والمخاطر الهجينة تحدياً هائلاً بالنسبة للنظام الأمني الإقليمي في الساحل لعوامل أربعة:

أولاً، إن التهديدات الهجينة تعبر عن مفهوم شامل بحيث يجمع العديد من الأنواع المختلفة من الأنشطة القسرية والتخريبية، التي تستخدمها الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية لتحقيق أهداف محددة بدون إعلان حالة الحرب بصورة رسمية. وتشمل هذه التهديدات التلاعب بالمعلومات والهجمات الإلكترونية (غالباً ما يتم تحديدها على أنها أدوات شائعة للتدخل الأجنبي). علاوة على ذلك فهي تشمل أيضاً دعم الجهات الفاعلة العنيفة من غير الدول، واستخدام الشركات الأمنية الخاصة، واستهداف البنية التحتية الحيوية. وغالباً ما تستخدم الجهات المختلفة أدوات التدخل هذه بشكل متوازٍ، كجزء من استراتيجية أوسع. إنها تعمل كمحفز لإجراءات أخرى وتهدف إلى استغلال نقاط الضعف الموجودة، مع الاستفادة من الارتباك في الدولة المستهدفة، وعدم وجود تدابير مناسبة لمعالجتها.

ثانياً، إن هشاشة الدولة وعدم الاستقرار السياسي في العديد من دول الساحل، جنباً إلى جنب مع تفاقم مسببات الصراع والعنف – كل ذلك يوفر بيئة خصبة للهجمات والحروب الهجينة.

ثالثاً، إن تزايد الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل الأفريقي من حيث موقعها وثرواتها الطبيعية في عالم يتجه صوب التعددية القطبية أدى إلى حالة من التكالب الدولي الجديد، وهو ما جعل المنطقة ساحة معركة يلجأ فيها الفاعلون بمختلف أشكالهم إلى استخدام أدوات هجينة؛ مثل الهجمات الإلكترونية، والتلاعب بالمعلومات (من بينها الجهود المبذولة لحجب المعلومات الموثوق بها والتي يمكن التحقق منها)، لكسب النفوذ أو تقويض قدرات ومصداقية القوى الأخرى المنافسة.

رابعاً، إن العلاقة المتزايدة بين عصابات الجريمة المنظمة الأجنبية والمنظمات الإرهابية المحلية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء مجموعات إرهابية “هجينة” قادرة على إحداث عدم استقرار هائل في جميع أنحاء المنطقة؛ ففي الوقت الذي تتطلع فيه عصابات المخدرات في أمريكا الوسطى والجنوبية للسيطرة على طرق التهريب في وسط وغرب أفريقيا، بدأ العديد من تلك المنظمات في إقامة علاقات مع الجماعات الإرهابية المحلية في إقليم الساحل وغرب أفريقيا. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن المنظمات الإرهابية أصبحت أكثر انقساماً فإنها تركت للخلايا والجماعات التابعة لها مهام تمويل العمليات، وهو ما يعني أن هذه الجماعات بدأت تنظر إلى تجارة المخدرات وعمليات التهريب كمصادر للدخل.

وثمة ثلاثة تحولات كبرى أسهمت في تغيير بنية الأمن الإقليمي في منطقة الساحل، وهي: التنافس الروسي الغربي، وتغير نمط التمويل الأوروبي بعد تأسيس مرفق السلام الأوروبي، وتحولات الظاهرة الإرهابية والحروب الهجينة، وسنناقش هذه التحولات على النحو التالي:

التنافس الروسي الغربي واستراتيجية الحرب الهجينة

لقد استطاع الرئيس بوتين، ما بين عامي 2015 و2020، توقيع 19 اتفاقية تعاون عسكري مع الحكومات الأفريقية. كما ركز التعاون الروسي الأفريقي في جزء كبير منه على مبيعات الأسلحة الروسية. والأهم من ذلك أن توسع نفوذ روسيا في أفريقيا قد تركز على استخدام شركات الأمن الخاصة لتقديم التدريب على مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب وتقديم المشورة للحكومات المحلية التي تكافح لمواجهة قضايا الإرهاب والتطرف الفكري. وفي السنوات الأخيرة، تم نشر مقاولي مجموعة فاغنر في أنحاء متفرقة من الساحل، مع التركيز بشكل أساسي على حماية النخب الحاكمة والبنى التحتية. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى تدعم مجموعة فاغنر حكومة الرئيس فوستان-آرشانج تواديرا، التي تكاد سلطتها لا تتجاوز حدود العاصمة، وذلك في مواجهة مجموعات متمردة مختلفة منذ عام 2018.

وفي 17 فبراير 2022، أعلنت فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون أنهم سيبدؤون في سحب القوات من مالي بعد ما يقرب من تسع سنوات من القتال ضد الجماعات الإرهابية؛ وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انهيار العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي الذي تولى السلطة في انقلاب مايو 2021، وهو تتويج لتزايد المشاعر الشعبية المعادية لفرنسا في البلاد. وقد رحبت النيجر بخطة فرنسا لإعادة نشر القوات على أراضيها، لكن يبدو أن دولاً أخرى في المنطقة، مثل بوركينا فاسو وغينيا، بدأت في إعادة تقييم علاقتها بفرنسا هي الأخرى. ومن الواضح أن روسيا قامت باستغلال هذا الانسحاب الغربي من خلال استراتيجية ملء الفراغ وتزويد السلطات الحاكمة في مالي بالعديد من مقاولي شركة فاغنر العسكرية. وعليه، من المرجح أن تكون المنطقة ضحية للحروب الهجينة بين الدول الكبرى القوية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا. وقد كان المجال السيبراني مركزياً في التكتيكات التي استخدموها، وعلى سبيل المثال تعد عمليات التضليل الإعلامي الأخيرة التي قادتها روسيا ضد فرنسا في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي خير دليل على ذلك.

ومن الواضح أن ظاهرة الحرب بالوكالة هذه ازدادت مع احتدام الصراع الدولي، ولاسيما بعد أزمة أوكرانيا والقدوم الروسي عبر فاغنر إلى مالي بعد انسحاب القوات الفرنسية. وفي أوائل مارس 2020، حذر الجنرال الأمريكي المسؤول عن القوات الأمريكية في الساحل من تمدد وزيادة انتشار المنظمات الإرهابية. لكن الولايات المتحدة في الوقت نفسه تفكر جدياً في خفض وجودها العسكري في منطقة الساحل، والذي يضم حالياً نحو ألف جندي على الأرض لتوفير الدعم الاستخباراتي للبعثات الفرنسية بالإضافة إلى تدريب الجهات الأمنية الإقليمية. ويمثل رحيل القوات الأمريكية المحتمل قلق فرنسا وإثارة حالة من الذعر بين صفوف الشركاء الإقليميين. ومما يزيد من حالة عدم اليقين بالتزام أمريكا بالمنطقة قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتعيين مبعوث خاص للمنطقة مكلف “بمكافحة التهديد المتزايد للتطرف العنيف من خلال تعزيز قدرات الحكومات الهشة في المنطقة، وقواتها الأمنية وبسط شرعيتها وسيطرتها على الأرض”.

على أن هذا النهج العقيم الذي يركز على قوات الأمن، على وجه الخصوص، ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة توطيد قواعد سلطة النخبة الحاكمة من خلال ضخ الأموال بدلاً من تعزيز قواعد شرعية الحكم في المناطق المعرضة للخطر. لقد أفاد تقرير للبنك الدولي بأن زيادة تقديم المساعدات من الجهات الدولية المانحة، بما في ذلك القطاع الأمني، لم تؤدِّ إلى تعميق إحساس المواطنين بشرعية النخبة الحاكمة. إن النهج المتبع في منطقة الساحل من قبل الأطراف الفاعلة الخارجية قد يؤدي إلى تأجيج ديناميكيات الصراعات المحلية من خلال إدامة المنظور الفوقي لمعالجة الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في منطقة الساحل.

تحول سياسة التمويل الأوروبي للسلام والأمن

وفي السياق نفسه الذي يؤكد سيولة النظام الدولي واتجاهه صوب عالم متعدد الأقطاب، تم إنشاء مرفق السلام الأوروبي في عام 2021 لدعم الشركاء في جميع أنحاء العالم في المجالات العسكرية والدفاعية. ولعل هذا التحول يعني تغيراً في سياسة التمويل الأوروبي للسلام والأمن في أفريقيا. وبموجب الترتيب الجديد يحل مرفق السلام الأوروبي محل مرفق السلام الأفريقي، الذي قام على مدار 17 عاماً بتوجيه التمويل الأمني للاتحاد الأوروبي عبر الاتحاد الأفريقي. وربما لا يعني هذا بالضرورة تقليص الأموال المخصصة لبعثات السلام الأفريقية؛ ففي إبريل 2022 وافقت اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي على تقديم دعم إضافي لزيادة تعزيز الفعّالية التشغيلية لقوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات ضد بوكو حرام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي وخلق بيئة آمنة ومأمونة في المناطق المتضررة من أنشطة بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى، وهذا هو أول عمل يتم دعمه بموجب إجراء المساعدة الجديد.

على أن مكمن الخطورة في هذا التحول الأوروبي يتمثل في ثلاث عواقب رئيسية:

أولاً: تزايد النزعة العسكرية والتدخلية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أمننة الصراعات الأفريقية، فهذا التحول في السياسة الخارجية والأمنية لأوروبا قد مكن الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بعد الغزو الروسي في 24 فبراير 2022. ومن الواضح أن المقصود من مرفق السلام الأوروبي أن أوروبا يمكنها لأول مرة توفير أسلحة فتاكة إلى دولة ثالثة ليست عضواً في الناتو. وربما يثير ذلك المخاوف من أن تصبح أفريقيا ساحة للحرب بالوكالة وميداناً لحروب الجيل الرابع في ظل تغيرات موازيين القوى العالمية الراهنة.

ثانياً: تراجع دور أفريقيا في تقرير مسألة إنفاق الأموال الأوروبية، فعلى الرغم من أن المرفق الجديد للسلم الأوروبي يعد ببناء قدرات شركاء الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم أفريقيا، وتوفير تمويل يمكن التنبؤ به، فإنه قد يهدد المشاركة المتعددة الأطراف بين القارتين، وينال من مصداقية اتخاذ القرارات الأفريقية الجماعية بشأن الأمن الأفريقي. ولعل ما يثير الدهشة والاستغراب أن هذا التحول في الموقف الأوروبي لم تناقشه الدول الأفريقية أثناء القمة الأوروبية – الأفريقية الأخيرة في بروكسل.

ثالثاً: تبعات تغير سياسة الدفاع العالمية لأوروبا على القارة الأفريقية: لقد تم تخصيص نحو 8 مليارات يورو في عام 2021 لصندوق الدفاع الأوروبي، بهدف تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وزيادة استقلاليتها العسكرية عن الولايات المتحدة؛ ويعني ذلك زيادة طموح أوروبا في التأثير والتدخل في قضايا السلام والأمن، بما في ذلك أفريقيا التي تثير مخاوف الأوروبيين، وخاصة ما يتعلق بآثار الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية. وطبقاً لتقارير معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا، فإن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تشعر بالقلق من أن مرفق السلام الأوربي الجديد يمثل تحولاً في السياسة من المشاركة السياسية إلى نهج عسكري وتدخلي، ولعل ذلك يجعل من الاتحاد الأوروبي جهة فاعلة مباشرة في الصراعات الأفريقية، قد تجلب المزيد من القوات الأجنبية إلى القارة، سواء بموافقة الدول الأفريقية أو بدون موافقتها.

الإرهاب والحرب الهجينة

في منطقة الساحل، يغذي كلٌّ من التفاوتات الأفقية والفقر المدقع وتغير المناخ تصاعد الإرهاب بشكل أكبر، وخاصة عندما يحدث ذلك في سياق ضعف الدولة. والواقع أن عدم قدرة الدولة على تولي وظائفها السيادية يوفر بيئة مواتية لانتشار الإرهاب. وهذا هو الحال بشكل خاص في حوض بحيرة تشاد، حيث تعمل بوكو حرام في المنطقة المتاخمة لنيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الممارسات الفاسدة والحكم السيئ يضاعف من تأثير عدم المساواة الأفقية والفقر المدقع على انتشار الإرهاب. كما أن ميل بعض النخب الحاكمة إلى تسييس الهوية العرقية والدينية لأغراض سياسية يساعد على تصاعد المد الإرهابي. ومن الواضح أن الجماعات الإرهابية، في دعايتها، تربط الدوافع الدينية بالتزامها بسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق مفاهيم العدالة والمساواة. ومن وجهة النظر هذه، استطاعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أن تقدم نفسها وكأنها تحمل مشروعاً ذا طبيعة سياسية في منطقة الساحل. وثمة جانب آخر مهم يجب التأكيد عليه ويمكن تحليله كعامل تمكين وناقل للإرهاب على حد سواء؛ وهو أن هذه الحركات الإرهابية تتقدم في المنطقة من خلال اتباع “ممرات الضعف” أو الفضاءات غير المحكومة التي تغيب عنها سلطة الدولة في المناطق النائية أو المهمّشة.

وعلاوة على ما سبق كله، يتمثل الدافع الرئيسي للإرهاب في المنطقة في سهولة تداول الأفكار، وخاصة على طول محاور الضعف. ومن خلال الاستفادة من سهولة اختراق الحدود واتساع المساحة الجغرافية، قامت مجموعات إرهابية، مثل تنظيم داعش في الصحراء الكبرى ونصرة الإسلام والمسلمين وبوكو حرام، بالتمدد والانتشار في منطقة الساحل وحول حوض بحيرة تشاد. بالإضافة إلى ذلك، وفي سياق إضفاء الطابع الديمقراطي على التقنيات الجديدة لصالح تسارع وتيرة العولمة، فإن هذه الحركات الإرهابية يمكن أن تنشر بسهولة أيديولوجياتها وتروج لدعايتها بقوة. ومن المفارقات أنهم لا يفوتون أبداً أي فرصة للهجوم على ظاهرة العولمة نفسها، حيث يقدمونها على أنها الصورة الرمزية البغيضة للغرب.

لقد تمكنت داعش من التعاون مع مجموعات إرهابية أخرى مثل بوكو حرام لنشر رسائلها وتوفير التدريب السيبراني والإعلامي لهم. ومن خلال هذه الشراكة، استخدمت بوكو حرام تكتيكات جديدة وطورتها لاحقاً، وتم تزويدها بعلاقات إعلامية مع مجموعات أخرى يمكن من خلالها نشر رسالة بوكو حرام بصورة أفضل.

وفي عصر الإعلام الرقمي الحالي، اكتشفت المنظمات الإرهابية تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح إضافي وحيوي في دعم مساعيها الخبيثة. ففي الماضي، ولاسيما خلال حقبة الحرب الباردة، كان بإمكان المنظمات الإرهابية الاعتماد فقط على ثلاث تقنيات اتصال أساسية: المحطات الإذاعية السرية للمتمردين، والمنشورات السرية مثل الملصقات والكتيبات اليدوية، ووكالات وسائل الإعلام العامة التقليدية، بما في ذلك وسائل الإعلام المملوكة للدولة. ومع ذلك، فقد أتاح عصر الإعلام الجديد للمنظمات الإرهابية المزيد من الفرص للسيطرة على آلات الدعاية الخاصة بوسائل الإعلام الجديدة.

نحو مقاربات بديلة

ونظراً لعقم المقاربات العسكرية في معالجة وتخفيف انتشار الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل – كما بينا آنفاً – فإن البحث عن مقاربات بديلة يعد أمراً لازماً. ويطرح بيثاني ماكجانBethany L. McGann إطار عمل ثلاثي الأبعاد، يقوم على مفاهيم “المنع، والتعطيل، والحرمان”؛ بهدف تحقيق الأولويات الاستراتيجية القصيرة والطويلة المدى لمعالجة تهديد الإرهاب في المنطقة.

- المنع

أي منع العنف – السياسي والطائفي والمتطرف – المنتشر في المنطقة. فعلى الرغم من أن الدولة غالباً ما تكون غير قادرة على الوصول بشكل فعال إلى المناطق الريفية والحدودية التي تشكل بيئة خصبة للأنشطة الإجرامية والإرهابية، فإن المجتمعات نفسها لديها آليات يمكن لشركاء التنمية تعزيزها للحد من مخاطر القابلية للاختراق. ويمكن لمرفق العدالة العرفية والأمن، إذا حصل على التدريب المناسب وآليات المساءلة الاجتماعية، أن يقدم معلومات استخباراتية عن الجماعات التي تستخدم هذه المناطق لأغراض غير مشروعة. إن تحسين قدرة المجتمع على الصمود أمام التحديات البيئية وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الجهود الأخرى للحد من الفقر، سيوفر نهجاً طويل الأجل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

- التعطيل

عادة ما تعتمد الجماعات الإرهابية والمتمردة في منطقة الساحل إلى حد كبير على أنشطة الإجرام على المستوى المحلي؛ مثل: (الابتزاز والبلطجة)، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود (تهريب الأشخاص والسجائر وما إلى ذلك)، وبعض العوائد من التنظيمات الإرهابية المعولمة. وعليه، فإن الهجمات العنيفة ضد الأهداف الغربية والحكومية والمدنية تعد وسيلة لإظهار مدى عنفها والتزامها بالقضايا التي تروج لها الجماعات الإرهابية الدولية، وهي أداة فعالة للتجنيد وجمع الأموال من الجماهير المتعاطفة. ومن ثم، فإن تعطيل قدرة المتمردين على حشد الموارد والأفراد للقيام بأعمال غير مشروعة وهجمات إرهابية يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب على المدى القريب والطويل. وعلى سبيل المثال يُعدّ تجفيف منابع تدفق التمويل غير المشروع أمراً بالغ الأهمية على المدى القصير. ومن المرجح أن تعطيل قدرة المجموعة الإرهابية على جني الأموال، أو الاستفادة من تحويل الأسلحة، سيؤدي إلى تقليل فرص التجنيد والمشاركة في أعمال التنظيم، ولاسيما بالنسبة لهؤلاء الذين تجذبهم الحوافز المادية.

- الحرمان

إن حرمان الجماعات الإرهابية من الحصول على أراضٍ تسيطر عليها يبدو مستحيلاً، وخاصة في بلدان مثل مالي والنيجر؛ نظراً لضعف سلطة الدولة المركزية وعدم قدرتها على التغلغل وبسط سيطرتها. وعليه، فإن تمكين الأطراف المحلية للقيام بأعمال الشرطة والأنشطة العسكرية المحدودة يمكن أن يوفر غطاء رسمياً مطلوباً بشدة في المناطق التي تعاني ضعف الحكم وكذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. ويمكن لهذه الجهات الفاعلة أيضاً توفير رؤى ومعلومات استخباراتية مهمة على الأرض تمكّن القوات العسكرية من الاستفادة منها.

وإذا أخذنا في الاعتبار، على صعيد التهديدات الهجينة، أن العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تستهدف بسوء نية العديد من بلدان الساحل وغرب أفريقيا في إطار صراعات الحرب بالوكالة والأنشطة الإجرامية والإرهابية – فإن أبرز الدلائل تشير إلى التلاعب بالمعلومات باعتباره التهديد المتزايد والأكثر وضوحاً؛ الأمر الذي يعزز التأثير العام للأنشطة الهجينة. ومع ذلك، فإن الأدوات الحالية للكشف عن العمليات الهجينة في المنطقة تفتقر إلى بيانات متسقة وقابلة للمقارنة، وجمع معلومات بشكل أكثر منهجية، وآليات مشاركة معلومات مناسبة، وهو الأمر الذي يعيق إجراء تحليل أكثر شمولاً للتهديد.

خاتمة

في حين أن المقاربات العسكرية هي التي صاغت النموذج الحالي في مواجهة التهديدات الإرهابية والتهديدات الهجينة في منطقة الساحل الأفريقي، فقد ثبت أن بعض التحديات تعد أكثر تعقيداً وصعوبة من غيرها. وعلى الرغم من التغييرات الواضحة في بيئة الأمن الدولي، التي ابتعدت عن عصر الثنائية القطبية المستقر بفعل وجود قوتين عظميين يواجه بعضها بعضاً، طبقاً لقواعد الحرب الباردة – فإن العالم المتعدد الأقطاب الناشئ يواجه مزيداً من عدم الاستقرار والصراعات داخل الدول على نطاق محدود. وقد أظهر هذا المقال أن مصطلح “التهديدات الهجينة” يصوغ إطاراً يشتمل على العديد من العوامل المزعزعة للاستقرار والتي تفرض العديد من التحديات على البنية الأمنية للمنطقة.

وأولاً وقبل كل شيء، ينبغي الاعتراف بحجم هذه التحديات ومحاولة معالجتها من قبل العديد من الأطراف الفاعلة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. على أن ذلك الفهم يحتاج إلى تبني مقاربات بديلة تتسم بالشمول والنظر فيما إذا كانت مجموعة الاستجابات العسكرية والسياسية، التي يشار إليها غالباً على أنها نهج شامل، يمكن أن تفي بمتطلبات مواجهة التهديدات الهجينة أم لا.

ومن جهة أخرى، فإن دراسة الإرهاب في منطقة الساحل وأفريقيا عموماً تمثل تحدياً مزدوجاً: أحدهما يتمثل في ضرورة تجنب الوقوع في مأزق نهج محوره الدولة لتحليل ديناميكيات ضعف دولة ما وانهيارها في حقبة ما بعد الاستعمار، أما التحدي الثاني فيمثله منظور ما بعد الحداثة الذي ينظر إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية على أنها وحدات التحليل الرئيسية لفهم ديناميكيات الأمن في الواقع العملي. كما ينبغي التأكيد على أن أنشطة الحركات الإرهابية قد تتضمن بعداً إجرامياً عابراً للحدود الوطنية، وبالمثل فإن الصراعات المجتمعية لا تقتصر دائماً على أحد أبعاد التطرف العنيف؛ ففي كثير من الأحيان تُعزَى الأسباب إلى قضايا تغير المناخ والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية.

لقد أضحى من المألوف في منطقة الساحل أن تقوم بعض الجماعات الإرهابية بتعويض غياب الدولة في المناطق النائية والمهمّشة، وذلك من خلال القيام بمهام الوظيفة التوزيعية نفسها للدولة، مثل توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وربما جمع الزكاة أو فرض الضرائب. وعليه، فإن تعقيد الظاهرة الإرهابية في المنطقة يشكك في أهمية التعويل على نموذج دولة ما بعد الاستعمار أو المقاربات العسكرية العقيمة التي تتبناها الأطراف الفاعلة الدولية، وهو ما يعني إيلاء مزيد من الاهتمام للمنظور المجتمعي الشامل.