تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالًا بقلم آدم توز أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا، وفيه:

إن جهود الرئيس دونالد ترامب لقلب نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني\ نوفمبر التي يبدو أنها انتهت بالفعل وفَّرَت لخصومه مصدرًا للتسلية بعدما اكتملت أركان إذلاله لنفسه في معقل العالم الليبرالي. لكن القتال مستمرٌ حتى عودة الشرعية لأصحابها بالنسبة إلى أتباعه.

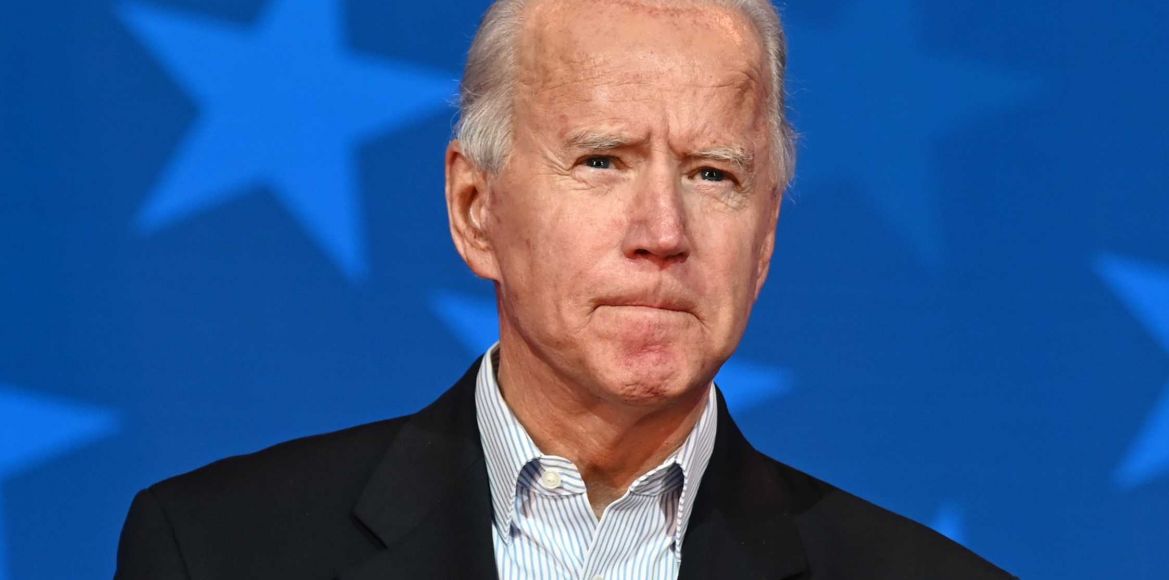

ولدى زملائه الجمهوريين سببٌ للابتهاج ولسان حالهم يقول: يجب ألَّا نسمح للشماتة بإلهائنا عن الحقيقة الأساسية. نعم، بايدن هَزَمَ ترامب. لكن الديمقراطيين فشلوا في الفوز بالأغلبية المقاعد التي يحتاجها الرئيس الجديد في مجلسي الشيوخ والكونغرس لوضع حدٍّ فعلي لعصر هيمنة الجمهوريين على الولايات المتحدة. ربما لا تزال الأمور تسير على ما يُرام في جورجيا، لكن ذلك سيترك مجلس الشيوخ متأرجحًا.

لقد سلَّم الناخبون الأميركيون البيت الأبيض إلى مُرشَّحٍ ديمقراطي لأربع مرات في الأعوام 1916 و1932 و2008 و2020. إنها المرة الأولى التي يجري فيها ذلك دون منح الديمقراطيين أغلبية واضحة في الكونغرس هذا العام، ليصبح الفارق الأساسي بين بايدن وأسلافه أنه يفتقر إلى أساسٍ سياسي متين يمكنه من ممارسة السلطة.

قد تبدو كافة التفاصيل السياسية مُقلِقة على مستوى الدولة في الولايات المتحدة. إذ كيف تبدو جولة الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا مقارنةً بالجائحة العالمية، أو تحدي صعود الصين؟

إن حجم الاقتصاد الأميركي وقدرته المالية والجيش قد يجعل من هذه الدولة أقوى دولة على هذا الكوكب، لكن من يسيطر على تلك السلطة يعتمد على النزوات المُتقلِّبة والتافهة في كثيرٍ من الأحيان للظروف السياسية المحلية، وعلى النزاع الداخلي بين فروع الحكومة الأميركية المُنقسِمة.

لقد صعدت الولايات المتحدة إلى القوة العالمية بين عامي 1932 و1952 حينما كان الحزب الديمقراطي يسيطر على البيت الأبيض والكونغرس. وقد حدَّدَت تلك السيطرة صورةً الولايات المتحدة كمُحرِّكٍ للتقدُّم العالمي؛ غير أن هذه الصورة تأسَّست في الداخل على ائتلافٍ غير متناسقٍ قدَّم فيه الجنوب الصلب الأصوات اللازمة في الكونغرس. وكانت قوانين جيم كرو للفصل الاجتماعي هي الثمن. ظلَّ الديمقراطيون يمثِّلون القوة المُهيمِنة في الكونغرس خلال أوائل التسعينيات، ولم تكن هناك فترةٌ أخرى تشبه ما كانت عليه الأمور في عقود منتصف القرن.

يمكن حكم الولايات المتحدة حتى عندما تكون واشنطن منقسمة على نفسها، ويمكن للولايات المتحدة المُنقسِمة أن تتصدَّر التحوُّلات العالمية التاريخية خلال ذلك. بعد فقدان السيطرة على الكونغرس في العام 1986، أشرفت الإدارة الجمهورية خلال حقبة رونالد ريغان وجورج بوش الأب على وضع نهايةٍ للحرب الباردة مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والشيوخ، وكانت مهمتهم سهلة لتقرير أفضل السبل للاستفادة من انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يكن هناك سببٌ يُذكَر للجدل الحزبي.

عندما تتعثّر المسيرة، فإن السياسة تتعثّر أيضًا، وتصبح العواقب وخيمة بالنسبة إلى بقية العالم؛ أثبت الجمهوريون على مدار ربع القرن الماضي عنادهم بشأن مسألة المناخ. لكن في لحظاتٍ أخرى، كان من الممكن جسر هذه الانقسامات بأيديولوجيا موحَّدة. في عام 1946، فَقَدَ هاري ترومان السيطرة على الكونغرس، إذ ذهبت الأغلبية الساحقة للجناح اليميني وجلبت جو مكارثي إلى الكونغرس ليصبح عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونسن. قضى ذلك على أيِّ أملٍ في تنفيذ صفقة ترومان التي خلفت الصفقة الجديدة التي كان من الممكن أن تجعل الولايات المتحدة دولة رفاه مقارنة بحالة بريطانيا ما بعد الحرب. إنها الهزيمة التي جعلت أميركا على ما هي عليه منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، فازت إدارة ترومان في العام 1948 بتأييدٍ ساحق من الكونغرس لخطة مارشال. قدَّمَت مناهضة الشيوعية حافزًا أيديولوجيًا للحزبين. كما وحَّدَت الحرب الباردة نظام الحكم الأميركي المنقسم. يمكن للتهديد الخارجي ـ سواء الحقيقي أم المُتخيَّل ـ أن يفعل ذلك. فقد واجه جورج دبليو بوش في العام 2001 مجلس الشيوخ الديمقراطي المعادي بعد الفوز في الانتخابات الذي منحته أياه المحكمة العليا. لكن 11 أيلول \ سبتمبر و"الحرب على الإرهاب" عزَّزَا الجبهة الداخلية. وانهارت تلك الوحدة بفعل الحروب الكارثية في أفغانستان والعراق.

على الرغم من انتقاد التدخُّل الأميركي المُفرِط لم يظهر أيُّ تركيبٍ جديدٍ للسياسة الخارجية. افتقرت رئاسة أوباما إلى مفهومٍ مُوحَّد يربط بين السياسة الداخلية والخارجية. لقد ظهر رهاب الصين الممزوج بحربٍ ثقافية محلية نوع من المكارثية الجديدة في الأشهر الأخيرة من رئاسة ترامب. وردَّدَ هذيان محامي حملته صدى هذا المزاج المحموم. وهذه النسخة تقترب من غالبية الأميركيين، لكن الموقف المعادي للصين ليس كذلك.

وبدلاً من إعادة التفكير في أغراض القوة الأميركية، فإن الخيار الأكثر جاذبية في كلا الحزبين هو توجيه السياسة الخارجية الأميركية والإصلاح الداخلي صوب العداء للصين. لاشكٌّ أن صعود الصين يمثِّل تحوُّلاً تاريخياً عالمياً. لكن إذا كانت المواجهة مع بكين هي الأساس الذي تسعى بناءً اعليه إدارة بايدن للتعاون مع الجمهوريين، فإن النتيجة ستكون حربًا باردةً في القرن الحادي والعشرين.

باعتبارها دولةً ديمقراطية، فإن دستور الولايات المتحدة دائماً ما يكون في مُتناوَل اليد. لكن إذا نحَّيت ذلك جانباً، ستنتقل بسهولة ليس فقط إلى أزمة هوية، بل أيضاً إلى خللٍ وظيفيٍّ عميق. التسييس الدائر حول المحكمة العليا مثالٌ على ذلك. والأهم من ذلك هو معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية. هناك خطرٌ جدَّي من حدوث المزيد من التدهور هذا الشتاء. ولكن مع التركيز على سباق مجلس الشيوخ في جورجيا، فإن الحزب الجمهوري يقاوم أيَّ تنازلٍ لخطط التحفيز للديمقراطيين.

تأكَّدَ وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين في عهد ترامب من أن الأموال المُخصَّصة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لن تكون متاحةً للتحفيز من قِبَلِ إدارة بايدن المقبلة. وطالَبَ منوشين خلال احتجاجات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإعادة مئات المليارات من التمويل الذي جرت الموافقة عليه في آذار\ مارس. وقد قيّدت مطالب منوشين من بنك الاحتياطي الفيدرالي " أيدي الإدارة القادمة قبل الأوان ومن دون داعٍ"، و"أغلقت الباب أمام خيارات السيولة المهمة للشركات في وقتٍ هم في أمسِّ الحاجة إليها" وفقًا لغرفة التجارة، وهي جماعة الضغط التجارية الرائدة في الولايات المتحدة. ويتزايد الضغط في معسكر بايدن لقبول أيِّ صفقةٍ يوافق عليها ميتش مكونيل بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ خوفاً من الانزلاق إلى ركودٍ مزدوج.

كيف يمكننا تحديد موقف مأزقنا الحالي من الناحية التاريخية؟ من ناحية، لا تزال لحظة منتصف القرن ـ حيث هيمنة الحزب الديمقراطي ـ مُعلَّقة على فهم تاريخ الولايات المتحدة الحديث. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن حطام ويلسون ـ حين قال الجمهوريون لا لما كان آنذاك أهم معاهدة سلام في التاريخ الحديث ـ يوضِّح ما يحدث إذا كنت تجرَّأت بصورةٍ كبيرة مستنداً إلى دعمٍ قليل. يعرف فريق بايدن أنه في العامين 2009 و2010 عندما كان الديمقراطيون لا يزالون يسيطرون على الكونغرس، ربما كانوا تجرَّأوا أكثر. لكن الخطر الآن هو أن رئاسة بايدن وُلِدَت ميتة. سيكون الجمهوريون هم من يتَّخِذون القرارات. هذا ما صوَّتَت له أميركا.