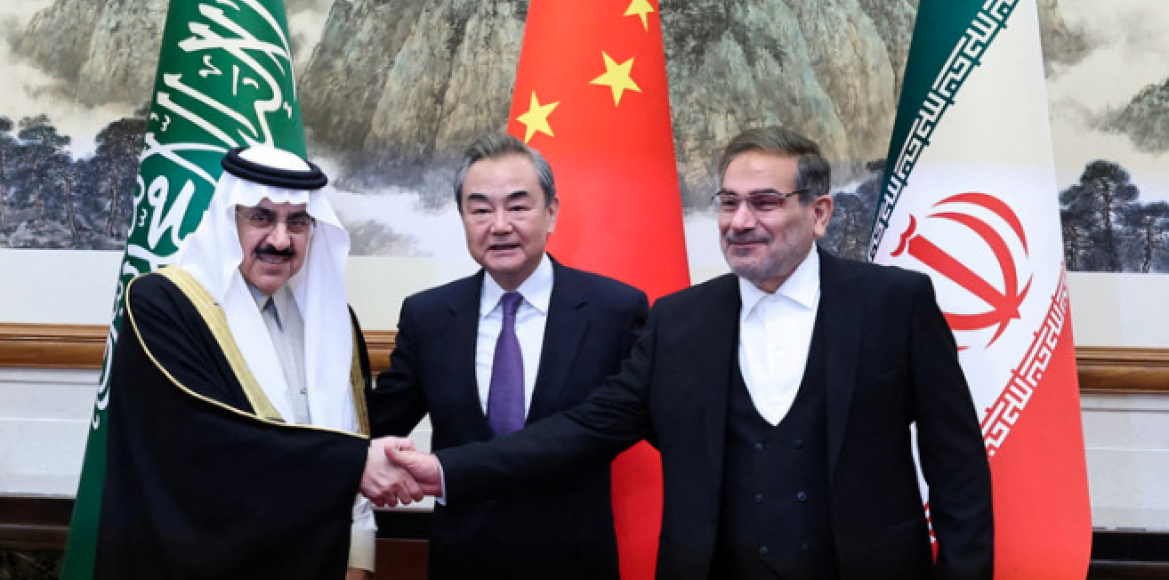

كتبت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مقالا حول الاتفاق السعودي الإيراني، معتبرة انه دعوة للاستيقاظ لإدارة بايدن وبقية مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، وانه لم تكن مصادفة أن تكون الصين عرّابته، وفي ما يلي نص المقال المترجم الى العربية:

اتفاقية السلام هي أمر كبير، ولم تكن مصادفة أن تكون الصين عرّابتها. فالتقارب بين البلدين، وبرعاية بكين، لا يحمل نفس الزخم الذي أنتجتْه زيارة ريتشارد نيكسون للصين في عام 1972، ولا زيارة أنور السادات للقدس في عام 1977، أو معاهدة مولوتوف-ريبنتروب بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي السابق، في عام 1939.

ومع ذلك فإن تم الالتزام بالاتفاق فإنه يظل حدثاً كبيراً، وأكثر من هذا، فهو بمثابة صيحة إيقاظ لإدارة بايدن وبقية مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، لأنها تفضح القيود المفروضة ذاتياً وظلت تشلّ سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتكشف عن الطريقة التي تحاول فيها الصين تقديم نفسها كقوة سلام في العالم، وهي راية تخلّت عنها الولايات المتحدة، وبشكل كبير، في السنوات الماضية.

ما هي الكيفية التي استطاعت الصين فيها تحقيق إنجاز كهذا، فالجهود لتخفيف حرارة التوتر بين الرياض وطهران تجري منذ وقت طويل، واستطاعت الصين التدخل بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق نظراً لصعودها الاقتصادي، والذي منحها دوراً في الشرق الأوسط. وكذلك، استطاعت الصين التوسّط بين إيران والسعودية نظراً للعلاقات الودية التي تقيمها مع غالبية دول المنطقة. فلدى الصين علاقات دبلوماسية وتجارية مع كل الأطراف: مصر، السعودية، إسرائيل، دول الخليج، وحتى بشار الأسد في سوريا. وبهذه الطريقة تستطيع القوة العظمى تضخيم نفوذها: تعبّر، وبشكل واضح، عن نيّتك للعمل مع الآخرين لو عبّروا عن رغبة بالعمل معك. كما وتذكرهم علاقاتك مع الآخرين بأن لديك خيارات، أيضاً.

وبالمقارنة، لدى الولايات المتحدة “علاقات خاصة” مع بعض دول الشرق الأوسط، ولكن ليس لها علاقات على الإطلاق مع الآخرين، بمن فيهم إيران. والنتيجة هي تعامل دول مثل مصر والسعودية وإسرائيل مع الدعم الأمريكي كأنه أمر مفروغ منه، في وقت لا تحمل مظاهر القلق الأمريكية على محمل الجد، بل وتنظر إليها بازدراء خفي، سواء كانت حقوق الإنسان في مصر أو حرب السعودية في اليمن أو الاحتلال الإسرائيلي الشرس والطويل للضفة الغربية.

وفي نفس الوقت، فإن جهودنا العبثية لعزل والإطاحة بالجمهورية الإسلامية تركت واشنطن من دون قدرة على الإطلاق لتشكيل مفاهيم إيران وتحركاتها أو مساراتها الدبلوماسية. وهذه السياسة هي نتاج الجهود الحثيثة للجنة الأمريكية- الإسرائيلية للشؤون العامة ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطية وجهود اللوبي التي تمولها جيداً الحكومات العربية، وربما كانت المثال الأوضح عن الهدف المسجل في الدبلوماسية الأمريكية المعاصرة.

ومن خلال إظهار أن واشنطن عاجزة عن دفع السلام والعدل بالمنطقة، فقد تركت الدبلوماسية الأمريكية الباب مفتوحاً على مصراعيه لبكين.

ويقدم الاتفاق السعودي- الإيراني بعداً آخر مهماً للتنافس الصيني- الأمريكي المتنامي، فهل سينظر الآخرون لواشنطن أو الصين كأحسن دليل عن النظام العالمي في المستقبل؟ ونظراً للدور الكبير الذي تعودت الولايات المتحدة على لعبه منذ الحرب العالمية الثانية، فقد افترضت أن معظم الدول ستتبع قيادتها، وحتى عندما يكون لديها تحفظات حول ما يفعله الأمريكيون.

وتريد الصين تغيير هذه المعادلة، وتصوير نفسها بأنها مصدر للسلام والاستقرار، وبأنها جزء رئيس في هذه الجهود. كقاعدة مهمة، فمعظم الحكومات في العالم تريد السلام، ولا تريد تدخل القوى الخارجية بشؤونها الداخلية وإملاء أوامرها. وعلى مدى 30 عاماً، أو يزيد، ظلت الولايات المتحدة تطالب، وبشكل مستمر، الحكومات بتبني مجموعة من المبادئ الليبرالية، بما فيها انتخابات وتطبيق القانون وحقوق الإنسان واقتصاديات السوق، إلى جانب الانضمام لعدة مؤسسات تقودها الولايات المتحدة، وتعريف “النظام العالمي” حسب ما تراه أمريكا هو تصحيحي بشكل أساسي، ويعني أن الولايات المتحدة ستقود العالم تدريجياً نحو المستقبل المزدهر والسلام الليبرالي.

وقد استخدم رؤساء أمريكا الديمقراطيون والجمهوريون عدداً من الأساليب للدفع باتجاه هذا الهدف، ولجأوا في مرات إلى القوة العسكرية للإطاحة بالديكتاتوريين وتسريع العملية. ولم تكن النتائج رائعة، بل احتلالات مكلفة ودول فاشلة وحركات إرهابية جديدة وتعاون متزايد بين الديكتاتوريين وكوارث إنسانية. ويمكن للمرء إضافة غزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا إلى القائمة، وبقدر ما كان القرار الروسي للهجوم، في جزء منه على الأقل، رداً على جهود حسنة النية، ولكن طبّقتها أمريكا بطريقة سيئة لضم أوكرانيا إلى الناتو. ومهما كانت هذه الأهداف مرغوبة وجميلة بالنظر المجرد، فما يهم هو النتائج، وكان معظمها كارثية.

بطريقة أخرى، تبنَّت الصين مدخلاً مختلفاً، فهي لم تدخل حرباً منذ عام 1979، وظلّت تكرر التزامها بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وهذا الموقف لا يعبّر إلا عن خدمة النفس، وبقدر ما يحرف النقد عنها، وعن ممارساتها البائسة في مجال حقوق الإنسان. كما أن كلام الصين البلاغي حول التزامها بالسيادة لم يمنعها من الحديث عن مزاعم لا أساس لها بمناطق وأراضي الآخرين، أو الدخول في مناوشات حدودية مع دول جارة. كما لم تتسامح بكين مع النقد، وردت بطريقة معاندة لا ضرورة لها، ما أدى لزيادة الحنق والمقاومة. وعلينا ألا نفترض أن الصين لن تلجأ لاستخدام القوة من أجل تغيير الوضع الراهن، لو شعر قادتها أن احتمالات النجاح عالية بما فيه الكفاية.

وعليه، فمن السهل تخيّل ارتياح المستبدين في العالم مع نهج الصين، مقارنة مع نهج الوعظ الأخلاقي الأمريكي المدجج بالسلاح. والمستبدون اليوم هم أكثر عدداً من الديمقراطيين حول العالم، وهي فجوة تتزايد سعتها منذ أكثر من عقد، ولو كنت مستبداً فاسداً هدفك الحفاظ على السلطة، فأي نظام في العالم تراه أكثر ملاءمة لك؟ كما أن معظم دول العالم ترى في الحرب أمراً غير جيد للاقتصاد وتؤثر على التجارة بشكل سلبي، وبالتالي لا تريد خروج تنافس القوى العظمى عن السيطرة، وترى أن صداماً صينياً- أمريكياً سيترُكُ تداعيات سلبية عليها.

وكما يقول مثل أفريقي قديم: “عندما تتقاتل الفيلة تموت الأعشاب”. وفي العقود المقبلة، ستقف الدول وراء أي قوة عظمى مستعدة لدعم السلام والاستقرار والنظام. وبنفس المنطق، ستحاول إبعاد نفسها عن أي قوة تعتقد أنها تشوش السلام.

وشاهدنا هذا الميل في الماضي، فعندما كانت الولايات المتحدة تحضّر لغزو العراق، قبل أكثر من 20 عاماً، عارض حلفاؤها في فرنسا وألمانيا قرار مجلس الأمن الدولي الذي منح صلاحية استخدام القوة، فقد اعتقدتا أن حرباً كبيرة ستصل إليهما وتضرّ بهما (وهو ما حدث). وعندما بنَت الصين جزيرة اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، وبدأت بالتحرش بتايوان وبحلفائها في المنطقة، فقد لاحظ هؤلاء وبدأوا بالتعاون معاً والولايات المتحدة. وعندما ينظر إليك الآخرون بأنك جزء من المشكلة لا الحل فسيتراجع موقفك الدبلوماسي.

وهذا درس واضح لإدارة بايدن وضرورة تخصيص مزيد من الوقت لخفض التوترات ومنع الحروب وإنهاء النزاعات، بدلاً من قياس نجاح السياسة الخارجية بعدد الحروب التي يتم الانتصار بها والإرهابيين الذين يتم قتلهم، والدول التي تغير مواقفها وتدعم واشنطن. ولو سمحت الولايات المتحدة للصين لكي تبني سمعة صانع السلام الموثوق به، وكدولة عظمى مستعدة للعيش معها والتعايش مع علاقاتها مع الأخيرة، فإن إقناع الآخرين للوقوف معنا سيصبح صعباً. وتخفيض التوتر بين السعودية وإيران هو تطور إيجابي سيخفف من مخاطر الصدام الحاد في منطقة إستراتيجية. ويجب الترحيب بهذه الخطوة التقاربية، حتى لو أدت لحصول الصين على تقدير وثناء. ويجب أن لا يكون الرد الأمريكي المناسب على الخطوة من خلال التحسّر على النتيجة، بل ومن خلال إظهار أنها (واشنطن) قادرة على عمل المزيد لخلق عالم آمن.