لا تزال الأسرة الدولية تكافح لإحراز التقدم المطلوب بشأن تغيّر المناخ، لكن مع ذلك يُصنَّف الفشل في التخفيف من تغيّر المناخ على أنه أحد أخطر التهديدات على المدى القصير، بل يمثّل الخطر العالمي الأخطر على مدى العقد المقبل، في ظل ضعف الاستعدادات العالمية لمواجهة تبعات التغيّرات المناخية المستقبلية، وآثارها الواسعة المدى على القطاعات كافة. والأخطر أن التفاعل بين تأثيرات تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يؤديان إلى تسريع انهيار النظام الإيكولوجي، وتضـخيم آثار الكوارث الطبيعية، والحد من المزيد من التقدم على صعيد تخفيف أزمات المناخ.

واللافت للنظر أن الاستراتيجيات والتشريعات البيئية تُركز على الأنشطة المدنية للحدّ من انبعاثاتها الكربونية، وتغفل عن رصد التّبعات البيئية للأنشطة العسكرية التي قد تشكل تهديدًا للحياة وللتنوع البيولوجي في بعض المناطق. وبالرغم من أن الجيوش بدأت، خلال العقد الأخير، بالاهتمام بحماية البيئة، فإن هذا الاهتمام لا يزال أقلَّ من المتوقَّع بالنظر إلى الأضرار البيئية الجسيمة التي تسببها، سواء كان ذلك ناتجًا عن الحروب أو عن الأنشطة والتمارين التي تقوم بها في مختلف بيئات العالم.

وبالعكس، فإن التغيّرات المناخية أثّرت هي الأخرى على أعمال الأمن والدفاع، وعلى قدرة الجيوش على أداء المهام المنوطة بها. وأثرت التغيّرات والظواهر المناخية، مثل الفيضانات والرياح والحرائق والجفاف، على بنية المنشآت والمعدّات العسكرية. وفي هذا الإطار، أوصى مجلس النواب الفرنسي في تقرير له عام 2012 السلطات الفرنسية بضرورة تأهيل الجيش على نحو يجعله قادرًا على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية القصوى، نظرًا لأن هذه الظاهرة أصبحت أحد رهانات المنظومة الأمنية وطنيًّا وإقليميًّا وعالميًّا. كما تشرف وزارة الدفاع الأمريكية على ما يزيد عن 1700 منشأة عسكرية، تقع على السواحل التي يُحتمَل أن تكون عُرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، بحسب البيانات التي أصدرتها خدمة أبحاث الكونغرس. كما خلصتْ دراسة استقصائية إدارية أُجريَت عام 2019 على 79 منشأة عسكرية، إلى أن حوالي ثُلثَي هذه المنشآت معرَّض للخطر نتيجة لتكرار الفيضانات، وأن نصفها يواجه تهديدات من الجفاف أو حرائق الغابات، الأمر الذي سيتضـح من خلال هذه الدراسة.

وبناء عليه، فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن تساؤلات عدة، منها: ما هي الأُطُر القانونية التي تحمي البيئة أثناء النزاعات المسلحة أو التدريبات والتمارين العسكرية؟ وما هي العلاقة بين الإنفاق العسكري والتغيّرات المناخية؟ وهل تعمل الجيوش بالفعل من أجل حماية البيئة؟ وما هو أثر الحرب الروسية-الأوكرانية على التغيّرات البيئية؟ وما هو الدور الجديد للقوات المسلحة في إدارة التغيرات المناخية؟ وكيف تستعد الجيوش للانتقال إلى الدفاع الأخضر؟ وما هو أثر التغيرات المناخية على إدارة الصراعات العسكرية الجديدة في المستقبل؟ أو بالأحرى ما هي أهم المناطق المرشَّحة لتفجُّر للصراع الدولي بسبب فعل التغيّرات المناخية؟

ولمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات، وغيرها الكثير، تتناول هذه الدراسة بالرصد والتحليل النقاط الرئيسية التالية: أولًا، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.. مقاربة قانونية. ثانيًا، أثر الإنفاق العسكري على التغيرات المناخية. ثالثًا، تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على التغيّرات المناخية. رابعًا، هل حقًّا تعمل الجيوش للحفاظ على البيئة؟ خامسًا، أدوات استعداد الجيش الأمريكي للتغيرات المناخية. وسادسًا، وأخيرًا، تأثير التغيرات المناخية على نوعية ومواقع الصراعات الجديدة بين الجيوش.

أولًا، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.. مقاربة قانونية:

بداية، يوجد عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حضّت الجيوش على عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية حتى لو كانت في حالة حرب. فعلى سبيل ذكر نظام روما الأساسي، الذي يستهلّ باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بعض الأفعال التي تشكّل جريمة حرب، من بينها إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية، ويكون إفراطه واضـحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقَّعة. ولكي يُعتبر الضرر الحاصل على البيئة جريمة حرب، لا بد أن تتوافر فيه شروط عدة، وهي: أن يكون الضرر شديدًا على البيئة الطبيعية، وواسع الانتشار، وطويل الأجل.

واللافت للنظر هنا، أن تلك الشروط سالفة الذكر هي نفسها التي نصَّ عليها البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف 1949 في نص المادتين (35) و(55)، وهي الشروط ذاتها أيضًا التي تضمنتها اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى؛ حيث اكتُفي بأن تتوافر في الضرر البيئي أحد الأوصاف الثلاثة، وهي: الانتشار الواسع، والطويل الأمد، أو الشديد الخطورة، لكي يدخل في نطاق الحظر المنصوص عليه، واعتباره جريمة مُضرّة بالبيئة الطبيعية. ويُقصَد بسعة الانتشار تلك الأضرار التي تُحدِث اختلالًا خطيرًا في التوازن الطبيعي؛ حيث يَحُول ذلك دون السماح للكائنات بالنمو والبقاء والتطور، وهذه الأضرار قد تمتد لعقود من الزمن. أما عن الشدة، فهي بلوغ الضرر حدَّ الجسامة ما يؤثر سلبًا على البيئة بكل مكوّناتها، وطول الأجل يعني امتداد الجرم الذي يلحق بالبيئة لمدة تزيد عن فصل من فصول السنة.

وهنا يمكننا القول، إن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف جاء منسـجمًا مع روح اتفاقيات لاهاي لعام 1907، ومكملًا لها من خلال التأكيد على حظر أو تقييد بعض الوسائل والأساليب التي يمكن أن تستخدم في المنازعات المسلحة. وقد نصّ البروتوكول الإضافي الأول على حماية البيئة في مواجهة الأسلحة التي تُستخدم أثناء النزاعات المسلحة بشكل صريح في مادتين؛ حيث أشار إليها، ولأول مرة، ضمن الباب الخاص بأساليب ووسائل القتال على النحو الآتي: "يُحظَر استخدام أساليب أو وسائل القتال، يُقصَد بها أو قد يُتوقَّع منها أن تُلحِق بالبيئة الطبيعية أضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد".

أما المعالجة الأخرى لمسألة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، فقد وردت ضمن الفصل الثالث، الخاص "بحماية الأعيان المدنية"، حيث نص البند الأول من المادة 55 على أن تُراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يُقصَد بها أو يُتوقَّع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار للبيئة الطبيعية، ومن ثم تضرُّ بصحة أو بقاء السكان. أما المادة الثانية فقد نصّت على حظر هجمات الردع التي تُشَنُّ ضد البيئة الطبيعية.

ومن نص المادتين نجد أن البروتوكول الأول قد وضع معيارًا لحظر استخدام بعض الأسلحة، وهو التسبب بالضرر للبيئة؛ أي أنه حظر استخدام الأسلحة التي تسبب ضررًا بيئيًّا. وبالرجوع إلى أحكام البروتوكول نجده قد نصَّ على وجوب توافر شرطين مجتمعَيْن في الضرر البيئي المحظور بموجب أحكامه، وهو أن يكون واسع الانتشار وطويل الأمد، ولكن البروتوكول لم يحدد على وجه الدقة الضرر الذي يمكن أن يوصف بهذه الأوصاف، وقد عرَّفت لجنة القانون الدولي الضرر في نطاق جهودها لوضع نصوص لمشاريع المواد بشأن المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، بأنه (الضرر الذي يصيب الأشـخاص أو الممتلكات أو البيئة)، وذلك دون تحديد معنى كلمة الضرر تحديدًا دقيقًا، مما يؤخذ عليهما أيضًا أنهما لم يضعا مقاييس عملية يلتزم بها القائد العسكري أثناء النزاع المسلح، كما أن الفقرة (1) من المادة (55) من البروتوكول نصّت على (تُراعى) ولم تحدد معنى المراعاة المتَّخَذة، ويبدو أن اتخاذ المراعاة والعناية كمقياس هو أقل شدة من الدمار الذي تقتضيه ضرورات الحرب بشكل مُلِحّ، أو يكون ضروريًّا بسبب العمليات العسكرية.

ومن الأهمية القول، إن النص على هذه القواعد الخاصة بحظر استخدام الأسلحة وتقييدها في البروتوكول الأول يفرض على الأطراف المتحاربة المراعاة التامة لها، من أجل حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة، ما يرقى بمبدأ حماية البيئة إبّان اشتعال الحروب أو النزاعات المسلحة إلى مصافِّ الالتزام الدولي.

ومن الاتفاقيات الأخرى التي وفّرت حماية مباشرة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، عن طريق التنظيم القانوني لاستخدام بعض وسائل القتال، هي اتفاقية "حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى" لعام 1976، وتستهدف هذه الاتفاقية حظر الاستخدام الحربي أو لأي أغراض عدائية أخرى، لتقنيات تعديل البيئة التي تكون لها آثار واسعة أو دائمة أو خطيرة بوصفها وسيلة تسبب تدميرًا أو أضرارًا لأي دولة طرف أخرى. كما تهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والثقة بين الأمم، ويبدو ذلك واضـحًا بأنه لم ترد في الاتفاقية عبارة (نزاع مسلح) أو كلمة (حرب)، وبدلًا من ذلك استخدمت مصطلحًا أوسع (أغراض عسكرية، أو أغراض عدائية).

إجمالًا، هناك العديد من المبادئ والأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية التي عملت على حماية البيئة من آثار العمليات العدائية أثناء النزاعات المسلحة، إلا أنه من الواضح عدم كفايتها لمنع الانتهاكات الجسيمة لها، خاصة في ظل التغير الهائل للوسائل والأساليب القتالية الحديثة ذات الأثر الكبير على البيئة.

ثانيًا، أثر الإنفاق العسكري على التغيّرات المناخية:

لا شك في أن الإنفاق العسكري ومبيعات السلاح لهما أثر شديد ودائم على القدرة على التصدي لأزمة المناخ. كما أن كل دولار يُنفَق على الجيوش لا يسهم في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحويل الموارد المالية والمهارات والاهتمام بعيدًا عن معالجة أحد أكبر التهديدات التي واجهتها البشرية على الإطلاق، علاوة على ذلك، فإن الارتفاع المستمر في الأسلحة والمعدات العسكرية في جميع أنحاء العالم يسهم في تفاقم مشكلة المناخ وإثارة العنف والصراع وتضاعف معاناة المجتمعات الأكثر عُرضة للانهيار المناخي. وبدلًا من أن تعمل الدول المتقدمة والغنية على زيادة حجم الإنفاق لمواجهة التغيرات المناخية، ومساعدة الدول النامية، فقد زادت من حجم إنفاقها العسكري. وهنا كشفت دراسة أعدَّها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 سـجَّل ارتفاعًا بوتيرة سريعة غير مسبوقة، إذ وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة. وأسهم ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش في تسـجيل الإنفاق العسكري العالمي رقمًا قياسيًّا للمرة الثامنة تواليًا، إذ بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبلغ إنفاق الولايات المتحدة على قوتها العسكرية 39% من الإنفاق العالمي، والصين في المرتبة الثانية بـ 13%، ومعًا تشكلان أكثر من نصف الإنفاق العسكري العالمي. أما الدول التي تليهما فهي: روسيا بنسبة 3.9%، والهند بـ 3.6%، والسعودية بـ 3.3%. أما أوروبيًّا، فتعدُّ بريطانيا أكبر منفق على الأسلحة في أوروبا، إذ تأتي في المرتبة السادسة بنسبة 3.1% من الإنفاق العسكري العالمي، متقدمة على ألمانيا التي سـجّلت 2.5%، وفرنسا بنسبة 2.4%، وهي أرقام تشمل التبرعات لأوكرانيا. كما عززت دول أوروبية مثل بولندا وهولندا والسويد استثماراتها العسكرية خلال العقد الماضي.

لا شك أن هناك علاقة طردية بين الإنفاق العسكري والتغيّرات المناخية، فالإنفاق العسكري والتغيّر المناخي يسيران في المنحى التصاعدي نفسه، فقد سـجّل الإنفاق العسكري العالمي تصاعدًا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وارتفع منذ عام 2014 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2000 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومع ذلك، فإن الدول نفسها المسؤولة عن زيادة الإنفاق العسكري الباهظ غير قادرة على إيجاد حتى جزء من الموارد أو نسبة ضئيلة من الالتزام لمعالجة مشكلة الاحتباس الحراري. كما أن البلدان الأكثر ثراء تنفق على قواتها المسلحة ما يزيد على 30 ضعفًا مما تنفقه على توفير التمويل المناخي للبلدان الأكثر ضعفًا في العالم التي تلتزم بها قانونيًّا. وأن سبعة من البلدان العشرة الأوائل المصدِّرة للانبعاثات، هي أيضًا من بين البلدان العشرة الأوائل في الإنفاق العسكري على مستوى العالم، الولايات المتحدة، إلى حد بعيد، هي الأكثر أنفاقًا من حيث الحجم، تليها الصين، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، وألمانيا .

وتأكيدًا على ما تمّ تناوُلُه سابقًا، فإن المؤسسات العسكرية تنتج كميات هائلة من غازات الدفيئة، إذ تتراوح تقديرات ما تنتجه المؤسسات العسكرية بين 1 و5% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وهو ما يضارع قطاعَي الطيران والشحن، إذ تصل انبعاثات كل منهما إلى 2% . ويحتل الجيش الأمريكي، على سبيل المثال، المركز الأول بين جيوش العالم من حيث الإنفاق. وإذا تعاملنا مع القوات الأمريكية، بوصفها دولة مستقلة بذاتها، فإنها ستسـجّل النسبة الأعلى من الانبعاثات لكل فرد من أفرادها بين دول العالم بأسره، بقيمة 42 طنًّا متريًّا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2eq) لكل مواطن من مواطني هذه الدولة الافتراضية. ولكل مئة ميل بحريّ طيران، ينبعث من الطائرة النفاثة المقاتلة من طراز "إف-35" التابعة لسلاح الجو الأمريكي من ثاني أكسيد الكربون (2.3 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وهذا يعادل متوسط ما ينبعث من قيادة سيارة إنجليزية تعمل بالبنزين لمدة عام كامل. وفي كل عام، يَنتج عن استخدام الجيش الأمريكي وحده لوقود المحركات النفاثة انبعاثات تعادل ستة ملايين سيارة ركاب أمريكية.

وربما تضيف الانبعاثات الناتجة عن الحروب مزيدًا من الانبعاثات، لكن سيكون من الصعب قياسها. وبحسب بعض التقديرات، فمن المحتمَل أن استهلاك الوقود خلال حرب العراق قد أطلق أكثر من 250 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في الفترة بين عامي 2003 و2011؛ أي أكثر من الانبعاثات السنوية الصادرة عن العديد من البلدان. وعلى الرغم من التقدم المُحرَز على امتداد عقدين من الزمن في توثيق الأبعاد البيئية للنزاعات المسلحة، فإن الجهود المبذولة لحساب هذه الانبعاثات لا تزال في مهدها. ولا شك في أن التحسينات الأمنية العالمية تؤدي، بشكل حاسم، إلى خفض الإنفاق العسكري الدولي والانبعاثات المرتبطة به. مثلما حدث، على سبيل المثال، في أعقاب نهاية الحرب الباردة؛ حيث انخفضت الانبعاثات العسكرية في أنحاء الدول الأعضاء بمنظمة حلف شمال الأطلسي والكتلة السوفيتية بصورة ملحوظة بين عامي 1991 و2000. وانخفض إجمالي الانبعاثات العسكرية الأمريكية بنسبة 44%.

وقد قدّر تقرير صادر في عام 2020، أن البصمة الكربونية للجيوش وصناعات الأسلحة وثيقة الصلة كانت حوالي 5% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في عام 2017. وعلى سبيل المقارنة، يمثل الطيران المدني 2% من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وفيما يتعلق باستهلاك الوقود، إذا تم تصنيف القوات المسلحة في العالم معًا كدولة واحدة، فستكون في المرتبة 29 على مستوى العالم من حيث استهلاك الوقود، قبل بلجيكا وجنوب أفريقيا مباشرة.

تقديرات أخرى من قِبَل مرصد البيئة والصراع (CEOBS) وعلماء من أجل المسؤولية العالمية قدَّرت بصمة الكربون العسكرية السنوية عند 205 مليون طن للولايات المتحدة، و11 مليون طن للمملكة المتحدة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ حيث تمثّل فرنسا نحو ثلث تقديرات الاتحاد الأوروبي (42.8 ملايين طن) . الأمر الذي يحتّم وضع الانبعاثات العسكرية على جدول الأعمال العالمي، إذ لا بد من الاعتراف بها رسميًّا، والإبلاغ عنها بدقة في قوائم الجرد الوطنية، كما لا بدّ من إزالة الكربون من العمليات العسكرية. الأمر الذي يتطلّب أكثر من مجرد "تخضير" البنية التحتية العسكرية أو المعدّات، أو جعلها أقل ضررًا للبيئة وأكثر استدامة. ويقتضي هذا بذل جهود متضافرة لتقليل الإنفاق العسكري على البرامج والمعدّات الكثيفة الانبعاثات الكربونية. وينبغي للباحثين وَضعَ أُطُر تتسم بالشفافية للإبلاغ عن الانبعاثات ذات الطابع العسكري، كما يجب عليهم الوقوف على الثغرات الكامنة في البيانات. وفي هذا الإطار، فإن مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغيّر المناخ كوب28 يعدُّ فرصة ذهبية لطرح الأمر للنقاش العالمي.

وإجمالًا، يجب لفت الانتباه إلى أن التقديرات تشير إلى أن 1% إلى 6% من سطح الأرض يعتبر أراضيَ عسكرية، وفي كثير من الأحيان تكون غنية بالتنوع البيولوجي الذي يكون معرَّضًا للضرر نتيجة الانبعاثات والضوضاء والتغيرات الكيميائية في التربة التي تسببها نشاطات التدريبات العسكرية في هذه المناطق. فضلًا عن الحروب والنزاعات المسلحة التي تحدث في العالم، والتي بالإضافة إلى آثارها الكارثية على البشر، لها تبعات بيئية خطيرة على التربة والمجاري المائية والزراعة في تلك المناطق.

ثالثًا، تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على التغيّرات المناخية:

في الوقت الذي أصبح فيه التدخل عاجلًا وطارئًا للعمل من أجل المناخ والبيئة، تتجدد النزاعات والحروب لتزيد من صعوبة هذه المهمة. ونشهد حاليًّا الحرب الروسية في أوكرانيا التي تشكّل تبعاتها البيئية تهديدًا للأراضي الأوكرانية التي تمثّل حوالي 6% من مساحة قارة أوروبا، ومع ذلك تتمتع بحوالي 35% من التنوع النباتي للقارة. ويهدد التدخل العسكري هذا التنوع ويشكّل خطرًا على الغابات التي تحتل حوالي 16% من مساحة الدولة؛ حيث يزيد خطر الانفجارات من احتمالية تَعرُّض هذه الغابات للحرائق.

وقد استدعت الحرب الروسية في أوكرانيا الانتباه من جديد إلى دور الوقود الأحفوري في تمويل الصراعات، بوصفه هدفًا للإكراه السياسي، وأداةً من أدواته كذلك. وهنا تعمل الحكومة الأوكرانية على حساب التكاليف المالية والبيئية لتأثير الصراع على المناخ، وهي المرة الأولى التي تقرّر فيها أي دولة متأثرة بالصراع أن ترصد هذا الأمر.

وقد تمّ استغلال الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 للموافقة على زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري في العديد من الدول، خاصة دول الناتو، وبناء عليه، نلحظ زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعدم أخذ التأثيرات المناخية بعين الاعتبار. ومع زيادة الإنفاق العسكري العالمي تمّ الضرب بالأهداف المناخية عُرض الحائط. ففي عام 2022 وحده، تمّ طلب أكثر من 674 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35"، وهي من أكثر الطائرات المقاتلة التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

كما عملت الحرب بالفعل على تحويل الموارد من تمويل المناخ إلى الإنفاق العسكري. فعلى سبيل المثال، في يونيو 2022، حوّلت المملكة المتحدة الأموال من ميزانية تمويل المناخ إلى تمويل جزئي لحزمة دعم عسكري بقيمة مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا. وأوقفت الحكومة النرويجية مؤقتًا جميع مدفوعات مساعدات التنمية، بما في ذلك تمويل المناخ؛ للحصول على نظرة عامة حول العواقب المحتمَلة للحرب في أوكرانيا.

وأعادت الحرب الروسية-الأوكرانية الاعتبار إلى الفحم الحجري أيضًا، بعدما كانت قمة غلاسكو للمناخ قد سمّته بالاسم لأول مرة بأنه الوقود غير المرغوب فيه عالميًّا، وقد وضعت مُهَلًا زمنية محددة ومتفاوتة للتخلص منه. إضافة إلى إعادة بعض الدول النظر بسياستها الطاقوية للعودة إلى الطاقة النووية بعدما كانت قد وضعت برامج للتراجع عنها، ولاسيما بعد حادثة فوكوشيما عام 2011.

رابعًا، هل حقًّا تعمل الجيوش للحفاظ على البيئة؟:

تلعب الجيوش دورًا مهمًّا على مستوى التعاطي مع ظاهرة التغيرات المناخية، سواء على مستوى دورها في مواجهة الظاهرة، أو على صعيد التوجه نحو بناء جيوش تقوم استراتيجياتها وبنيتها الداخلية على التعاطي مع التغيرات المناخية. ويُمكن إجمال دوافع هذا التوجه العام للجيوش في الانسـجام مع الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الظاهرة، وتأثير التغيرات المناخية على الصراعات المسلحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الجيوش؛ حيث يرتبط توجُّه بعض دول العالم نحو بناء جيوش صديقة للبيئة، بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على عمل الجيوش نفسها؛ حيث أشارت بعض التقديرات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط يقع على رأس التحديات التي تواجه عمل القوات الأمريكية في المنطقة، إذ تسهم ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في إصابة العديد من المقاتلين بشكل يومي بالإجهاد الحراري وضربات الشمس أو الإرهاق، وهي تداعيات تُقلل من قدرة المقاتلين على التحمل. وأخيرًا، بسبب العلاقة بين التغيرات المناخية والأمن الدولي، وهي تلك العواقب التي تتطلّب تكييف الأمن العالمي على الفور مع المناخ على جميع المستويات، فلا بد من التركيز بشكل أكبر على دور الجيوش في الاستجابة لمخاطر الأمن المناخي الناشئة، وهي تحذيرات دفعت قادة الجيوش في الدول العظمى إلى أخذ مسألة "التحول الأخضر" للجيوش على محمل الجدّ.

وبالرغم من قيام المؤسسات العسكرية التابعة لأغنى بلدان العالم بجهودها لمعالجة تغيّر المناخ، مثل تركيب الألواح الشمسية على القواعد العسكرية، وإعداد دفاعات على مستوى سطح البحر، واستبدال الوقود الأحفوري في بعض المعدات العسكرية، فإنه يؤخذ عليها ما يلي:

المحدودية والغموض: إن أهداف تخفيض الانبعاثات في معظم استراتيجيات المناخ العسكرية الوطنية تتسم بالغموض والمحدودية. فعلى سبيل المثال، النهج الاستراتيجي للدفاع عن تغيّر المناخ والاستدامة 2012 الصادر عن وزارة دفاع المملكة المتحدة لا يحدد أيّ أهداف للتخفيض، باستثناء المساهمة في تحقيق الالتزام القانوني للمملكة المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

غياب البدائل: عَجزُ المؤسسات العسكرية في أغلب دول العالم عن إيجاد بدائل وقود مناسبة لوسائل النقل والمعدات المستخدَمة في العمليات والتدريبات، التي تشكل 57% من استهلاك الطاقة العسكرية. وهنا يمكننا القول، إن وقود الطائرات يمثّل وحده 70% من الوقود الذي تستخدمه الجيوش، يليه الدفع البحري، وبدرجة أقل المركبات البرية. وتواجه الجيوش أيضًا التحديات نفسها التي يواجهها قطاع الطيران المدني، ولا تزال أنواع الوقود البديلة باهظة الثمن وتوافرها محدود وغير مستدامة.

الافتراضات الخاطئة: تستند معظم الأهداف المعلنة لـ "صافي الصفر" لجيوش الدول الغنية إلى افتراضات خاطئة؛ حيث تعتمد على تقنيات، مثل احتجاز الكربون، غير متوافرة إلى الآن على نطاق واسع، أو تعتمد على أنواع الوقود البديلة التي لها تكاليف خطيرة على المستويين الاجتماعي والبيئي.

تطوير أسلحة تستهلك كميات كبيرة من الوقود: تواصل القوات المسلحة في مختلف أنحاء العالم تطوير أنظمة أسلحة جديدة تسهم في زيادة التلوث. فعلى سبيل المثال، تستهلك الطائرات الحربية "إف-35 أ" حوالي 5600 لتر من النفط في الساعة مقارنة بـ 3500 لتر لطائرات "إف-16" التي يتم استبدالها؛ نظرًا لأن الأنظمة العسكرية لها عمر افتراضي يتراوح من 30 إلى 40 عامًا، فإن ذلك يعني الاحتفاظ بالأنظمة شديدة التلوث لسنوات قادمة.

تصدير الأسلحة: تقوم الدول الأكثر ثراء في العالم بتصدير الأسلحة إلى البلدان الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ، ما يؤجج الصراع والحرب وسط الانهيار المناخي. فالبلدان الأكثر ثراء أخفقت وبشكل مستمر في تلبية وعودها لتقديم مبلغ قدره 100 مليار دولار سنويًّا، وهو مبلغ غير كاف أصلًا لتمويل العمل المناخي في بلدان العالم الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ، وهذه البلدان ترفض تقديم أيِّ التزامات مالية ملموسة لتعويض الخسائر والأضرار المتزايدة، مثل الفيضانات في باكستان والجفاف في القرن الأفريقي في عام 2022.

ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري: تبقى مسألة تغيّر المناخ، في مختلف خطط الأمن القومي، بمثابة دعوة لزيادة الإنفاق العسكري للتعامل مع هذا التهديد بَدَل أن تكون تحديًا لتقليل العمليات العسكرية أو إعادة النظر فيها. كما أن الإنفاق العسكري لعام واحد من قبل البلدان العشرة الأكبر إنفاقًا على الجيوش، قادر على تسديد التمويل المناخي الدولي الموعود لمواجهة التغيرات المناخية لمدة 50 عامًا. وقد أدى سباق التسلح إلى تفاقم أزمة المناخ ومنع حلّها، وحدوث ذلك في أسوأ وقت ممكن للتصدي لأكبر تهديد للأمن البشري؛ أي حالة الطوارئ المناخية.

خامسًا، أدوات استعداد الجيش الأمريكي للتغيرات المناخية:

إن تركيز الجيش الأمريكي على مواجهة التغيرات المناخية ليس جديدًا؛ حيث يمثّل تغير المناخ تحديًا معقدًا ومتطورًا، وقد تمت محاولة التصدي له منذ عقود. وخَطَت جهود الجيش طويلة الأمد في مجالات البيئة وكفاءة الطاقة والاستدامة خطوات واسعة لخفض الطلب على الطاقة وكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعلى مدى العقود العديدة الماضية أيضًا، استجاب الجيش الأمريكي لتأثيرات تغيّر المناخ، وعَمِل على الحدّ من تأثير الطقس القاسي وحرائق الغابات والمنشآت والنطاقات المؤثرة في الجفاف والتأثيرات البيئية على بيئة العمل وصـحة الإنسان. ومن الخطوات التي عمل عليها الجيش الأمريكي مؤخرًا لمواجهة التغيرات المناخية ما يلي:

توفير التمويل: سعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تبنّي إجراءات تدفع باتجاه جعل الجيش الأمريكي من الجيوش الصديقة للبيئة، كجزء من الجهود الأمريكية للحد من التلوث بنسبة 50% إلى 52% على مدى العقد المقبل. وقد خصصت إدارة بايدن في ميزانية الدفاع الأمريكية مبلغًا ماليًّا كبيرًا بقيمة 617 مليون دولار للتحول المناخي لوزارة الدفاع الأمريكية، مع تركيز أكثر من 40% من الأموال على جعل قواعد الجيش الأمريكي أكثر مرونة في مواجهة الاضطرابات الجوية الشديدة.

أسلحة أقل اعتمادًا على الوقود: كشفت دراسة أجريت عام 2019 أنه لو كان الجيش الأمريكي دولة لاحتلّ المركز الـ 47 في قائمة أكبر دول العالم إطلاقًا للغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبناء عليه، خطط البنتاغون، في إطار الميزانية الجديدة، لإنفاق ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي على نماذج تكنولوجيا الأسلحة الأقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري، و153 مليون دولار أخرى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة للطائرات والسفن والمركبات العاملة بالفعل. والجدير بالذكر أن هذا التوجه الأمريكي بدأ منذ سنوات، فعلى سبيل المثال، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في فبراير 2017 أنها تسعى إلى تطوير "ذخيرة صديقة للبيئة"، وأشارت الوزارة في ذلك الوقت إلى أن الهدف من هذا التوجه هو إنتاج "ذخائر قابلة للتحلل وصديقة للبيئة، إذ تحتاج الذخائر التقليدية إلى مئة سنة أو أكثر لتتحلل، الأمر الذي يأتي بتداعيات سلبية على البيئة". وهنا يجب التأكيد أن المنشآت العسكرية، 900 من أصل 1300 موقع، هي الأكثر تلوثًا في الولايات المتحدة، بحسب هيئة حماية البيئة. ويعدّ إنتاج أسطول من المركبات التكتيكية ذات الدفع الهجين المصممة لهذا الغرض بحلول عام 2035 وتوفير الكهرباء الخالية من التلوث الكربوني بنسبة 100% في منشآت الجيش بحلول عام 2030، من بين الأهداف التي حددتها استراتيجية المناخ الأولى للجيش الأمريكي؛ حيث تتكيف الخدمة مع آثار تغيّر الطقس.

البحث والتطوير: على مدى عقود، ركّزت المؤسسة العسكرية الأمريكية على توظيف المعرفة العلمية في تطوير أسلحة غير تقليدية لتعزيز التفوق العسكري الأمريكي والحفاظ على الصدارة العسكرية. وتعدّ علوم المناخ والمجال الجوي ضمن هذه العلوم التي ركّزت عليها المؤسسة العسكرية الأمريكية؛ حيث قامت القوات الجوية الأمريكية بتمويل مشروعات بحثية لدراسة التحكم في المناخ، وتحويله إلى سلاح لاستهداف أعداء الولايات المتحدة. كما اهتم الجيش الأمريكي بدراسة التغير المناخي منذ الحرب العالمية الثانية؛ وذلك بهدف التحكم في المناخ من خلال السلاح الجوي، ولم تكن المحاولات الأمريكية هي الأولى من نوعها في هذا الصدد؛ حيث اتجه الجيش الأمريكي إلى إنشاء نظام لدراسة الأرصاد الجوية منذ عام 1946، كما حدثت بعض التجارب للتحكم في الأمطار. وأشارت تسريبات البنتاغون في عام 1971 إلى أن الولايات المتحدة حاولت استخدام المناخ كسلاح خلال حرب فيتنام؛ حيث تم إبلاغ عدد قليل من الأشـخاص بهذا البرنامج وهم: الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العاملة داخل الدولة .

تحديث استراتيجية الجيش لمواجهة التغيرات المناخية: استراتيجية المناخ للجيش الأمريكي هي إطار عمل لمسعى طويل الأجل لتفعيل التكيف مع المناخ والتخفيف من حدّته عبر الجيش. وتدفع الاستراتيجية الإجراءات الرامية إلى تعزيز استعداد القوة ومرونتها وقدراتها. ومن خلال تنفيذ خطوط الجهد الموضَّـحَة في استراتيجية الجيش للمناخ، سيحقق الجيش أهداف قوة أرضية مرنة ومستدامة قادرة على العمل في جميع المجالات مع تدابير فعالة للتكيف والتخفيف من تغيّر المناخ، بما يتماشى مع جهود تحديث الجيش. وقد عمل الجيش على استراتيجية جديدة لتعزيز منشآته ضد تلك المخاطر، وكذلك تقليل استهلاك الكهرباء والموارد الطبيعية. وتحدد الاستراتيجية ثلاثة خطوط من الجهد: الأول، سيكون تعزيز مرونة المنشآت واستدامتها من خلال تبنّي البنية التحتية للجيش والبيئات الطبيعية لمخاطر تغيّر المناخ، بما في ذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تأمين الوصول إلى أراضي التدريب. ثانيًا، ستزيد عمليات الاستحواذ والخدمات اللوجستية للجيش من قدرته التشغيلية مع تقليل الطلب على الاستدامة وتعزيز مقاومته للمناخ. وسوف يساعد الانتقال إلى استخدام المزيد من خيارات السيارات الكهربائية الجيش على تحقيق الاكتفاء الذاتي التكتيكي. وينفق الجيش قدرًا كبيرًا من احتياجاته من الدعم على أسطول مركباته التكتيكية. وفي هذا الإطار، أكد بول فارنان، القائم بأعمال مساعد وزير الجيش للمنشآت والطاقة والبيئة، أن الانتقال إلى الكهرباء سيقلل من احتياجات الطاقة. وثالثًا، يركّز الجيش على تدريب جنوده على الاستعداد للعمليات وسط آثار تغيّر المناخ. ففي السنوات الأخيرة تم استدعاء جنود الخدمة الفعلية والحرس الوطني للجيش للمساعدة في جهود الإغاثة في أعقاب الأعاصير، وللمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في كاليفورنيا.

التدريب والتكيّف مع الظروف المناخية القاسية: في إطار خط الجهد التدريبي، بنى الجيش "محو الأمية المناخية" لمساعدة الجنود على الاستعداد للتهديدات المناخية، بما في ذلك "المناخ 101"، وهي دورة طوّرتها قيادة العتاد بالجيش لإدخال قادة المنشآت والحاميات إلى علوم المناخ وتأثيراتها على الموارد الطبيعية والمواقع. ووفقًا للاستراتيجية الجديدة أيضًا، سيدمُج الجيش أحدث معارف علوم المناخ في وحدات التدريب الخاصة به. كما تكيّف الجيش مع العمليات في البرد القارس من خلال زيادة وتيرة تدريبات الطقس البارد في آيسلندا والنرويج وكندا؛ حيث أجرى ستة تدريبات من هذا القبيل في عام 2020.

الاعتماد على الابتكار والتكيّف: تشمل خطط الابتكار للجيش، تركيب نظام طاقة صغير، أو نظام طاقة مكتفٍ ذاتيًّا في كل منشأة بحلول عام 2035، بالإضافة إلى توليد الطاقة الذاتية في كل مكان لانتشار الجيش. كما سيدمج أكبر فرع عسكري في البلاد الآثار الأمنية للتغيرات المناخية في استراتيجيته وعمليات التخطيط والاستحواذ وسلسلة التوريد الخاصة به.

تعزيز المرونة والاستدامة: من خلال تكييف البنية التحتية والبيئات الطبيعية مع مخاطر تغيّر المناخ، وتأمين الوصول إلى التدريب واختبار الأراضي في المستقبل، والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة؛ حيث تشمل أهداف الجيش الأمريكي تحقيق تخفيض بنسبة 50% في صافي تلوّث الجيش من غازات الدفيئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، من ناحية. ومن ناحية أخرى تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة للجيش بحلول عام 2050، والنظر بشكل استباقي إلى الآثار الأمنية لتغّير المناخ في وثائق وعمليات الاستراتيجية والتخطيط، والاقتناء، وسلسلة الإمداد، والبرمجة.

خلاصة القول، إن استراتيجية مناخ الجيش الأمريكي أوجدت زخمًا لا رجعة فيه لتعزيز استعداد الجيش ومرونته للسنوات الـ 30 المقبلة. وسيقوم الجيش بمساعدة الولايات المتحدة على التخفيف من تغيّر المناخ مع ضمان المبالغة التنافسية في الأزمات والصراعات، والتكيف مع المشهد المناخي سريع التغير.

سادسًا، التغيرات المناخية وإعادة تموضع الصراعات بين الجيوش:

ما من شك في أن مخاطر حالة التغير المناخي التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ستكون لها تداعيات مستقبلية وخيمة على شتى المجالات الحياتية للإنسان. هذه الحالة ستكون مسببًا رئيسيًّا لإحداث تغييرات جيواستراتيجية من شأنها أن تغيّر معادلات الصراع الدولي الحالية. ومن أجل تبيان هذه الحالة التي ستمثل متغيّرًا مهمًّا لتحركات جيوش العالم، فإن ثمة جوانب مهمة تستدعي منّا تسليط الضوء عليها لمعرفة ماهية المقاربات الجديدة المتوقَّع اتخاذُها من قِبَل الجيوش لخدمة مصالح بلدانها.

(1) المناطق الجغرافية الجديدة في الصراعات الدولية:

إن تغيّر خارطة العالم الجغرافية ستكون حتميّة في حال لم يتم تدارك مسببات التغير المناخي، ففي دراسة نشرتها المجلة الأكاديمية الأمريكية المختصة بمراقبة المناخ "Nature Climate Change" في يوليو 2021؛ تم التوصل إلى استنتاج مفاده، أنه بحلول عام 2100 ستكون جميع المناطق التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين عن سطح البحر، بحكم الأراضي الغارقة، وتقدَّر مساحة هذه الأراضي بحوالي 650 ألف كيلومتر مربع. ويرى الخبراء أن الكثير من المدن العالمية بحلول عام 2050 ستتأثر بشكل مباشر من ارتفاع منسوب المياه كنيويورك، ولندن، وإسطنبول، وشنغهاي، ومومباي، وغيرها.

وعليه، فإن تأثّر المدن الاقتصادية العالمية من شأنه أن يجعل الدول تعيد النظر في سياساتها تجاه التغير المناخي، فضلًا عن أنه من غير المستبعَد أن تُطرح فكرة نقل المدن الاقتصادية إلى الداخل بدلًا من الاعتماد على المدن الساحلية، ولو أن هذه المقاربة يشوبها الكثير من التحديات، ولاسيما في مسألة النقل والتجارة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثّر المدن الساحلية سيعمل على تعطيل الاقتصاد، وهو ما يُعدّ مُهددًا للدول من ناحية الأمن الاقتصادي، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في استقرار الدول وعدم سـخط شعوبها. وفي حال مواجهة الدول سيناريو التعطل الاقتصادي جراء التغيّرات المناخية؛ فسيكون هناك دور مركزي للجيوش في حفظ استقرار بلدانها، وذلك من منطلق عدم ترك الفراغ للدول المناوئة لاستغلال مثل هذه الظروف لتحقيق مختلف أهدافها العدائية.

خريطة القواعد العسكرية الأمريكية القريبة من سواحل البحار والمحيطات في العالم

وإشكالية تداعيات التغيرات المناخية غير محصورة في المدن الاقتصادية فحسب، وإنما تطال القواعد العسكرية حول العالم كذلك، خاصة المتمركزة في المناطق الساحلية أو الجزر. على سبيل المثال؛ يمكن الملاحظة من الخريطة أن معظم القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية قريبة من السواحل أو في الجزر التي هي أشدُّ عُرضة للاختفاء مع ارتفاع منسوب مياه البحر. وبناء على ذلك، فإن ثمة تحديًا سيواجه الجيوش في العمل من هذه القواعد أو في مسألة نقلها، فهناك ضرورة لوجود القواعد العسكرية في المدن الساحلية أو الجزر. وإذا ما جئنا للحديث عن حماية البلدان من الناحية البحرية، وتغيير مكانها فلن يكون مُجديًا لأنها في نهاية المطاف ستواجه التحدي نفسه إذا لم يتم حل معضلة ارتفاع منسوب المياه.

ومن الناحية المادية؛ فإن خيار نقل القواعد العسكرية إلى مناطق أخرى ليس بالسهل، وذلك لما سيتطلّبه من ميزانية مالية ضخمة لتساعد على إتمام هذه المهمة، إلى جانب الوقت الطويل الذي سيتعدى سنوات لإتمام بناء وتجهيز القواعد العسكرية وفقًا للأحجام والمواصفات الحالية. هذا الأمر سيضاف ليكون عبئًا جديدًا على الميزانيات العسكرية للدول، ما يعني أنه سيكون هناك مطلب لزيادة الإنفاق العسكري الذي لن يكون قابلًا للتنفيذ مع تراجع المؤشرات الاقتصادية للدول جراء تداعيات التغيّرات المناخية على الأداء الاقتصادي. وفي هذه الحالة، فإن الدول ستشهد صعوبات في إدارة صراعاتها، خاصة في ظل عدم حسمها لمواقع تمركزها العسكرية.

- الصراع على الموارد والقطب الشمالي:

إن محور الحديث في معضلة التغير المناخي هو منطقة القطب الشمالي، خاصة مع ما تشهده من ذوبان ما يُسمى "الجليد السرمدي". الحاجة لهذا الجليد تُعدّ ماسة، بحكم أن ذوبانه لن يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه فحسب، وإنما سيعمل على إطلاق كائنات دقيقة وخطرة، بالإضافة إلى الانبعاثات الكربونية التي كانت محبوسة في الجليد لآلاف السنوات.

وعلى الرغم من النظرة التشاؤمية لمسألة ذوبان القطب الشمالي، فإن ثمة جوانب إيجابية برزت على السطح جراء هذا الذوبان، ما أدى إلى بدء مرحلة جديدة من التنافس الدولي على هذه المنطقة. ومن منطلق حتمية الصراع الدولي في مختلف مراحل التاريخ السياسي والعسكري للعالم، يأتي القطب الشمالي ليضاف إلى هذا التاريخ؛ ليمثّل مرحلة جديدة ومختلفة كليًّا في تاريخ الصراعات، وهذا الأمر سيخلق بدوره ديناميات وأحداث مفاجئة ومتسارعة قد تسهم في تحديد المعالم الجديدة لطبيعة بنية النظام الدولي في المستقبل.

أبرز المحطات التاريخية التي مثّلت الاهتمام الدولي بهذه المنطقة كانت في عام 1996 عندما تأسس مجلس القطب الشمالي بعضوية الدول المطلَّة على هذا القطب (روسيا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وآيسلندا، وكندا، وفنلندا، والنرويج، والسويد). وكان الهدف من هذا المجلس هو تحقيق التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة للمناطق القطبية. ومع حقيقة أن الأراضي الجليدية في القطب الشمالي تحتوي على 26% من الاحتياطي العالمي من النفط والغاز غير المكتشف، الذي يُقدَّر بحوالي نصف مليار برميل نفط؛ فقد بدأ الصراع الدولي يتنامى في هذه المنطقة، وعلى رأسه الأمريكي-الروسي؛ حيث أعلنت واشنطن في مارس 2021 استراتيجيتها باسم "استعادة الهيمنة في القطب الشمالي"، التي تشمل تفاصيلُها إنشاءَ مقرات تشغيلية لأغراض عدة، منها ألوية قتالية مدرَّبة، وتحسين الاستعدادات لتنفيذ عمليات موسَّعة، وتعزيز نمط الحياة للجنود والعائلات المقيمة في هذه المنطقة.

ولعل ما يُدلل على صدقية الصراع على هذه المنطقة؛ هو توظيف واشنطن لملف القطب في الحرب الأوكرانية، وذلك عبر تجميد عضوية روسيا في مجلس القطب الشمالي كجزء من العقوبات الدولية المفروضة عليها. وفي المقابل أعلنت موسكو في يونيو 2022 بدء تنفيذ مشروع "سنيجينكا" للطاقة المتجددة في هذه المنطقة، وأضافت، أن أيّ قرار للمجلس من دونها لن يكون شرعيًّا، ما يعني أنه لن يكون مُلزِمًا لها.

ولم يتوقف الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، وإنما دخلت الصين على الخط كذلك. فعلى الرغم من أن الصين غير متصلة جغرافيًّا بهذه المنطقة، فإنها تَعتبر القطب الشمالي مُلكَ "الإنسانية جمعاء". وبناء على ذلك؛ استثمرت مبلغًا قُدّر بحوالي 90 مليار دولار في هذه المنطقة منذ عام 2012 إلى عام 2017، وأعلنت في يناير 2018 تطلُّعها لإقامة طريق "الحرير القطبي" كجزء من مبادرة "الحزام والطريق"، وأقامت أول كاسـحة جليد في هذه المنطقة تعمل بالطاقة النووية. إضافة إلى ذلك، أصدرت وثيقة سمتها "سياسة الكتاب الأبيض" لحماية البيئة ودعم الحوكمة والبحث العلمي في هذه المنطقة.

ومن هنا، فإن منطقة القطب الشمالي ستضاف إلى الصراع الأمريكي-الصيني الذي يُعدّ في أوجِهِ هذه الأيام؛ خاصة مع مقاربة واشنطن تجاه منطقة الإندوباسيفيك لمجابهة الصعود الصيني. وعليه فإن منطقة القطب الشمالي ستشهد مستجدات مرتبطة بما هو حاصل في الإندوباسيفيك بين واشنطن وبكين، وذلك بالإسقاط على حقيقة ترابط الملفات المختلفة وتوظيفها في إدارة الصراع من أجل تحقيق أعلى قدر ممكن من المصالح الدول الاستراتيجية، كما هو حاصل في الحالة الروسية-الأمريكية في ملف حرب أوكرانيا.

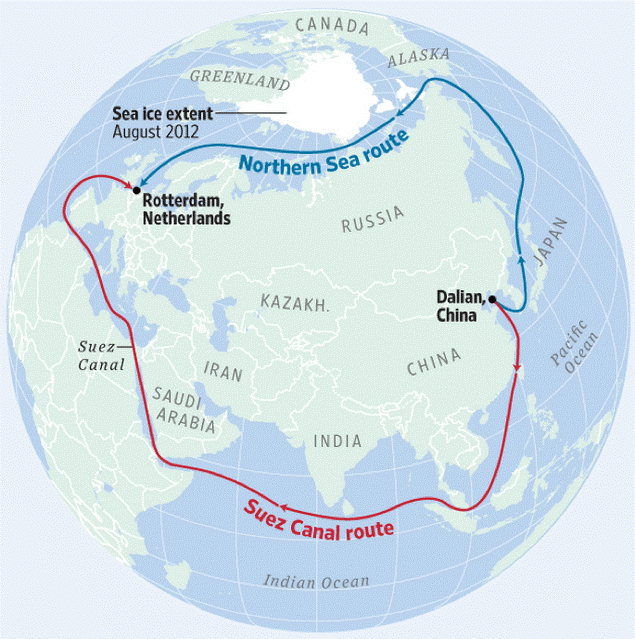

وإذا ما تم النظر إلى الخرائط التي ستكون نتاج التغيّرات المناخية في منطقة القطب الشمالي؛ فإن الطريق البحري الشمالي سيكون متاحًا للتنقل بسهولة، ليس بين الدول المطلة على القطب فحسب، وإنما بين دول الشرق والغرب كذلك، وهو ما يعني اختصار المسافة، الأمر الذي سيعزّز من المكاسب الاقتصادية؛ نظرًا لما سيوفره هذا الطريق من وقت وموارد كانت تُصرَف على طريق قناة السويس.

وفي الوقت نفسه، فمع تنامي الصراع على هذه المنطقة، التي دخلت الصين فيه مؤخرًا، كما أسلفنا، فإن ثمة تحديًا سيواجه الجيوش بالنظر إلى ضرورة استعدادها لخوض الحروب في المناطق المتجمدة في حال اندلاع أي حرب في هذه المنطقة، فضلًا عن أن هناك ضرورة لتمكين وتقوية الجيوش من الجوانب البحرية كذلك؛ وذلك بالإسقاط على الطرق اللوجستية البحرية التي ستبرز وستكون محل منافسة وصراع بين الدول المحورية في النظام الدولي. ومن هنا، فإن معضلة القطب الشمالي ستكون معقدة؛ نظرًا إلى تضارب مصالح الدول فيها من جانب، والمقاربات المختلفة التي يتم اتباعها من المجتمع الدولي من جانب آخر، سواء فيما يتعلق بالحد من تداعيات التغيرات المناخية، أو الاستفادة منها مع ما تفرزه من فرص جديدة للعالم.

الخاتمة:

حاولنا في هذا الدراسة الإجابة عن العديد من التساؤلات، والتعرف على الأُطُر القانونية المنظِّمة لأعمال الجيوش في البيئة التي تكون على أرضها، وتناول أثر الإنفاق العسكري على التغيّرات المناخية، وأدوات استعداد الجيوش لمواجهة التغيرات المناخية، والأماكن الجديدة للصراعات التي قد تنشأ بفعل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وفي هذا الإطار، توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، أن هناك علاقة طرديّة بين الإنفاق العسكري والتغيرات المناخية، بمعنى أنه كلما زاد الإنفاق العسكري زادت حدّة التغيرات المناخية. كما توصلت الدراسة إلى نتيجة أخرى ألا وهي، أن منطقة القطب الشمالي ستشهد في الفترة المقبلة العديد من الصراعات بين الدول الكبرى نتيجة أثر التغيرات المناخية على البيئة الجغرافية لتلك المنطقة، ليس فقط من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، ولكن أيضًا من أجل فرض السيطرة والتحكم في الطرق التجارية الجديدة التي قد تنشأ في هذه المساحة الشاسعة من الكرة الأرضية.

ويمكن القول، إن هناك صعوبة، بل استحالة، في إخضاع الجيوش في جميع أنحاء العالم للمساءلة القانونية والأخلاقية بسبب ما تمارسه ضد الطبيعة، وما تُلحقه أيضًا من أضرار بالبيئة، وارتفاع درجات حرارة الأرض. وهنا تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المحْفِل الأنسب لمناقشة الأضرار التي تسببها الجيوش للبيئة. وإن مؤتمر كوب28 يمثّل فرصة سانحة لمناقشة الانبعاثات العسكرية. وهنا من الضروري وضع معايير مشتركة للمساءلة والإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية، أو على الأقل الحدّ منها، وينبغي أيضًا أن تتسم هذه المعايير بالشفافية، وأن تكون مقيدةً بإطار زمني وقابلة للقياس. كما يجب على الجيوش تحسين قدرتها على حساب الانبعاثات وإدارتها، وكذلك تدريب الأفراد على فعل ذلك.

وأخيرًا، من الأهمية بمكان توثيق مدى تأثير النزاعات المسلحة على التغيّرات المناخية، وفهم هذا التأثير من أجل العمل على الحد من هذه التأثيرات أو معالجتها على الأقل، في أسرع وقت ممكن.